রোদেলা রহমান : বিশ কোটি মানুষের দেশে চিকিৎসার জন্য নেই কোনো সমন্বিত গাইডলাইন, নেই কোনো মান। প্রতিবেশী দেশ ভারত, পাকিস্তান ও থাইল্যান্ডে চিকিৎসায় সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন অনুসরণ করা হলেও বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো গাইডলাইনের বালাই নেই।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্র জানায়, জাতীয় কোভিড-১৯ গাইডলাইন, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হƒদরোগ, শিশুর অসুখ (আইএমসিআই), মাতৃস্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ প্রভৃতি নিয়ে আলাদা গাইডলাইন থাকলেও তার প্রয়োগ নেই।

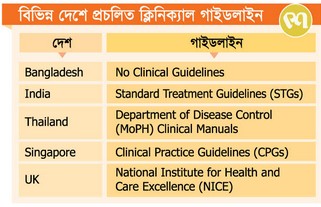

সূত্রে জানা গেছে, চিকিৎসাক্ষেত্রে ভারতে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইডলাইনস (এসটিজিএস), পাকিস্তানে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ (এনআইএইচ) গাইডলাইন, থাইল্যান্ডে ডিপার্টমেন্ট অব ডিজিস কন্ট্রোল (এমওপিএইচ) ক্লিনিকাল ম্যানুয়ালস, সিঙ্গাপুরে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস গাইডলাইনস (সিপিজিএস) এবং যুক্তরাজ্যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড কেয়ার এক্সিলেন্স (এনআইসিই) গাইডলাইন অনুসরণ করছেন চিকিৎসকেরা।

এদিকে বাংলাদেশের চিকিৎসাক্ষেত্রে গাইডলাইন না থাকায় স্বাস্থ্য খাতে চলছে নৈরাজ্য। চিকিৎসকরা তাদের মর্জিমাফিক ব্যবস্থাপত্র লিখছেন। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ওষুধ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিচ্ছেন সেখানে। কোনো হিসাব ছাড়াই অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছেন ব্যবস্থাপত্রে। এতে রোগী শারীরিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও লাভবান হচ্ছে ডাক্তার, ওষুধ কোম্পানি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডা. এমএ কাশেম শেয়ার বিজকে বলেন, ‘আমাদের দেশের চিকিৎসাব্যবস্থার অন্যতম বড় ঘাটতি হলো সমন্বিত ও জাতীয় পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল গাইডলাইনের অনুপস্থিতি। কোভিড-১৯-এর সময় আমরা দেখেছি, গাইডলাইন থাকলে চিকিৎসকরা একমুখীভাবে রোগী সেবা দিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ রোগ যেমন ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন বা ক্যানসারের ক্ষেত্রেও জাতীয় মানদণ্ড থাকা জরুরি। বেসরকারি খাতও প্রস্তুত জাতীয় গাইডলাইন মেনে চলতে, তবে তা হতে হবে বাস্তবসম্মত। অনেক সময় সরকারি নির্দেশনা ও মাঠের বাস্তবতা মিল থাকে না। তাই নীতি প্রণয়নের সময় সরকারি-বেসরকারি সবাইকে সম্পৃক্ত করা জরুরি। গাইডলাইন শুধু বানালেই হবে না, তার বাস্তবায়নের জন্য আইন ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকতে হবে। অন্যথায় এটি শুধু কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকবে।’”

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত পাঁচ দশকে সরকারের সদিচ্ছা, চিকিৎসক সমাজ ও ওষুধ কোম্পানিগুলোর বিরোধিতার কারণে সমন্বিত ক্লিনিকাল গাইডলাইন প্রণয়ন হয়নি। আর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনীহার কারণে গঠিত হয়নি ভারতের মতো ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড ফর হসপিটালস অ্যান্ড হেলথকেয়ার প্রোভাইডারস (এনএবিএইচ) অথবা থাইল্যান্ডের হেলথকেয়ার অ্যাক্রিডিটেশন ইনস্টিটিউটের (এইচএআই) মতো প্রতিষ্ঠান। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ এর সব দায় চিকিৎসক সমাজের। তাদের হীন মনমানসিকতার কারণে স্বাস্থ্য খাতে রমরমা বাণিজ্য থাকলেও কোনো ভালো উদ্যোগ নেই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশের সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলো চলছে চিকিৎসকদের মর্জিমাফিক। যেহেতু চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো গাইডলাইন নেই, তাই চিকিৎসকরা তাদের জ্ঞান, বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী তারা চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। দেশের চিকিৎসকরা বিলাতি ডিগ্রি নিতে পছন্দ করলেও বাংলাদেশে বিলাতি গাইডলাইন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেল্থ অ্যান্ড কেয়ার এক্সেলেন্সের (এনআইসিই) মতো গাইডলাইন প্রতিষ্ঠিত হোক তা চান না।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) সাবেক সভাপতি ডা. মোহাম্মদ সহিদুল্লাহ শেয়ার বিজকে বলেন, বাংলাদেশে চিকিৎসকদের জন্য কিছু মৌলিক স্ট্যান্ডার্ড ও গাইডলাইন রয়েছে, যা অধিকাংশ চিকিৎসক মেনে চলেন। তবে স্ট্যান্ডার্ড মানে শুধু চিকিৎসকের দক্ষতা নয়, বরং প্রয়োজন সঠিক যন্ত্রপাতি, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, সেবার পরিবেশ ও নিয়মিত মনিটরিং। আমাদের দেশে এসব ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালগুলোয়। ফলে সঠিক স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।”

তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক স্তরে যেমন জেসিআই বা এনএবিএইচের মতো অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড রয়েছে, সেই ধরনের কোনো কার্যকর জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেমওয়ার্ক এখনো আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। বিএমডিসি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা এর জন্য কাজ করছে। খুব শিগগিরই আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ অ্যাক্রেডিটেশন সিস্টেম চালু করার পরিকল্পনা করছি, যা হাসপাতাল থেকে শুরু করে ক্লিনিক পর্যায়েও মানদণ্ড নিশ্চিত করবে। স্ট্যান্ডার্ড চিকিৎসা গাইডলাইন থাকলে ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিস্ট সবাই একই পদ্ধতিতে কাজ করবে। রোগীর চিকিৎসার মানও সমান হবে।”

এদিকে প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ আকাশছোঁয়া হওয়ায় সাধারণ মানুষ সেগুলোয় যেতে পারছেন না। রোগী ও স্বজনদের অভিযোগ, সরকারি হাসপাতালে পর্যাপ্ত সেবা না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে প্রাইভেট হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হয়, যেখানে একই অস্ত্রোপচারের জন্য খরচ পড়ে কয়েক গুণ।

এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের লুটনের একটি হাসপাতালে কর্মরত বাংলাদেশি চিকিৎসক ডা. দিলসাদ বিনতে রেজোয়ান বলেন, বাংলাদেশে ক্লিনিক্যাল গাইডলাইন নেই। এটি একটি ভয়ানক সত্য। তিনি বলেন, এটি স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন ও মানসম্মত চিকিৎসার জন্য একটি বড় প্রতিবন্ধকতা।

জানা গেছে, মেডিকেল কলেজগুলোয় চিকিৎসা শিক্ষার মানেও তারতম্য রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত নয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, নতুন ডাক্তারদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত থাকায় চিকিৎসার মানে প্রভাব পড়ে।

এদিকে ভারতে হাসপাতালগুলো ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ফর হসপিটালস অ্যান্ড হেলথকেয়ার প্রোভাইডারস (এনএবিএইচ) মান অনুসরণ করে, যা ৬০০-এর বেশি রোগীকেন্দ্রিক ও কার্যক্রম-সংক্রান্ত মানদণ্ড নির্ধারণ করে। থাইল্যান্ডে রয়েছে হেলথকেয়ার অ্যাক্রেডিটেশন ইনস্টিটিউট, মালয়েশিয়ায় মালয়েশিয়ান সোসাইটি ফর কোয়ালিটি ইন হেলথ (এমএসকিউএইচ)। এসব দেশে অনেক হাসপাতালই আন্তর্জাতিক জয়েন্ট কমিশন ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

বাংলাদেশে এনএবিএইচ বা এমএসকিউএইচের মতো কোনো জাতীয় হাসপাতাল অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড নেই। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড থাকলেও তারা মূলত ল্যাব ও পরীক্ষাকেন্দ্র স্বীকৃতি দেয়, সরাসরি হাসপাতাল নয়। ফলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হাসপাতালের সংখ্যা হাতে গোনা, যেমন ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতাল।

জানা গেছে, অনেক বেসরকারি হাসপাতাল কোনো স্বীকৃত মানদণ্ড ছাড়াই চালু রয়েছে। লাইসেন্স নবায়ন, অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা বা প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগের মতো শর্ত তারা মানে না। রাজধানীর কলাবাগান এলাকার এক প্রাইভেট হাসপাতাল সম্প্রতি ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে জরিমানা গুনেছে পর্যাপ্ত জরুরি সরঞ্জাম না থাকার কারণে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০১৯ সালের শেষ নাগাদ দেশে সরকারি হাসপাতালে সংখ্যা ছিল ২৫৫টি, বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক ছিল ৫০৫৪টি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট হাসপাতালের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার ১৪৬টি। বেসরকারি নিবন্ধিত হাসপাতাল প্রায় ৪ হাজার ৪৫২টি, ক্লিনিক ১ হাজার ৩৯৭টি, আর ডায়াগনস্টিক সেন্টার ১০ হাজার ২৯১টি। অর্থাৎ সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে হাসপাতালের সংখ্যা মোটামুটি ৫ হাজার ৩০০ থেকে ৫ হাজার ৮০০-এর মধ্যে।

প্রিন্ট করুন

প্রিন্ট করুন

Discussion about this post