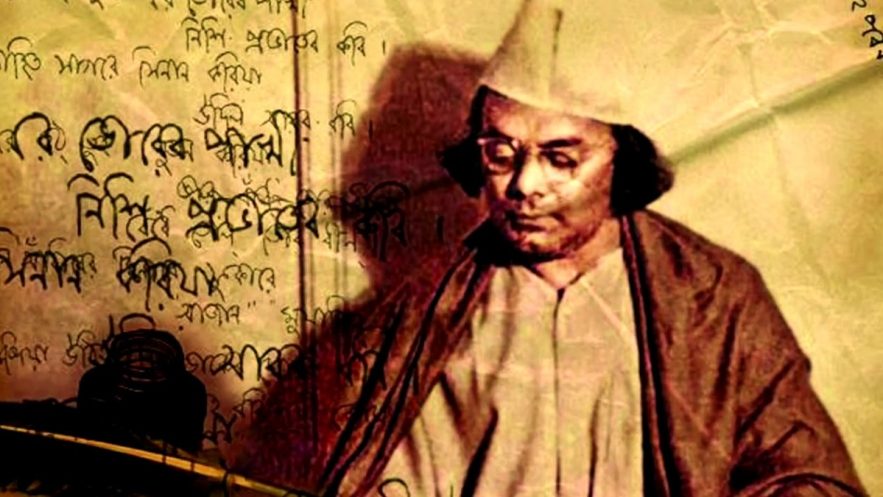

ইয়াকুব আলী:জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এক বড় কীর্তি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে আনা। নজরুল দেশকে ভালোবেসেছিলেন বুক উজাড় করে। দেশের সঙ্গে তার অস্তিত্ব মিশে গিয়েছিল। তার জন্ম বিহারের পাদদেশে বর্ধমানের রুক্ষ, শুষ্ক ও বৈরী প্রাকৃতিক পরিবেশে। কিন্তু বাংলাদেশ তার বিপরীত-সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা। নানা উপলক্ষে তিনি এসেছেন বাংলাদেশে। কখনও শুধুই বেড়ানোর জন্য, আবার কখনও কর্ম উপলক্ষে, কখনও সভা-সমিতিতে যোগ দিতে। এমনকি ১৯২৬ সালের সংসদ (ভারতীয় ব্যাপস্থাপক সভা) নির্বাচনে লড়তেও এসেছেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই পূর্ববঙ্গে- ঢাকা-ফরিদপুরে। তিনি বাংলাদেশকে বড় আপন মনে করেছেন। বাংলাদেশও তাকে টেনে নিয়েছে আপন মমতায় যেমন কুমিল্লার বিরজাসুন্দরী দেবী স্নেহকাঙাল নজরুলকে বরণ করেছিলেন পুত্রস্নেহে।

বঙ্গবন্ধুর কল্যাণে এই বাংলাদেশই শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল কবির চিরদিনের ঠিকানা। ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম নজরুল ভ্রমণ করেছেন বাংলাদেশের নানা জায়গায়- ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা, ঢাকা, বগুড়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালীর সন্দ্বীপ (তখন সন্দ্বীপ নোয়াখালীর অধীন ছিল), ফেনী, সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর, খুলনা, রংপুর, চুয়াডাঙ্গা, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, যশোর, ফরিদপুর, জয়দেবপুর, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রামে এমনকি জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে পর্যন্ত। কুমিল্লার আলী আকবর খানের চক্করে পড়ে তো তিনি কুমিল্লার জামাই-ই হয়ে গেলেন।

ঢাকা থেকে কলকাতা এখন যত দূরের মনে হয় কবির বয়সকালে কিন্তু সেরকম ছিল না। অর্থাৎ এখনকার মতো মানসিক দূরত্বটি ছিল না। এ সময়ে ‘অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা’ মনে হলেও তখনকার দিনে কলকাতার সঙ্গে বাংলা ভূখণ্ডের মানুষের একটা স্মার্ট যোগাযোগই ছিল বলে মনে হয়। নদীপথে গোয়ালন্দঘাট। এরপর ট্রেনে কলকাতা। কুমিল্লা থেকে নজরুল দুই দিনে কলকাতা পৌঁছতেন। নিত্য চলত কলকাতামুখী হাজার হাজার মানুষের মিছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি নজরুল উভয়ই প্রিয় ছিলেন। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের বন্দিশালা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন দেশে ফিরে জনগণের জাগরণ লক্ষ্য করে বঙ্গবন্ধু তার ভাষণেও বলেছেন : ‘কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সাত কোটি বাঙ্গালিরে, হে বঙ্গজননী, রেখেছ বাঙ্গালি করে, মানুষ করোনি। কবিগুরুর মিথ্যা কথা প্রমাণ হয়ে গেছে। আমার বাঙালি আজ মানুষ।’ স্বাধীনতার পর কবিগুরুর গানকে জাতীয় সংগীত আর নজরুলের গানকে বাংলাদেশের রণসংগীত হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে নবগঠিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের মধ্যে একটি ভারসাম্য স্থাপন করা হয়। প্রায় তিন দশক আগে ‘সৃষ্টিসুখের উল্লাস’ থেমে যাওয়া একজন কবির জন্য এটি ছিল একটি বিরাট স্বীকৃতি।

সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে কবিকে সপরিবারে বাংলাদেশে আনার ব্যবস্থা করা হয়। ৪৭ এর দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বাংলায় প্রভাবশালী ও বুদ্ধিজীবী মহলে নজরুলকে নিয়ে অনেক রাজনীতি হয়েছে। ভারতের হিন্দুদের কাছে তিনি ‘নেড়ে’ ‘মুসলমান কবি’ কাজেই পরিত্যাজ্য। শরিফ মুসলমানদের কাছে আগে থেকেই ‘কাফের’ ‘বেইমান’। দেশ বিভাগের পরপর সাচ্চা পাকিস্তানপন্থি কবি-সাহিত্যিকদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন নজরুল ‘পাকিস্তানের আদর্শের অনুসারী নন’-তিনি পাকিস্তান বা কায়েদে আযমকে নিয়ে কোনো কবিতা লেখেননি। উপরন্তু ‘পাকিস্তান’কে নাকি বলেছিলেন ‘ফাঁকিস্তান’। কাজেই তিনি পাকিস্তানের কবি হন কীভাবে? হিন্দুয়ানি অংশ বাদ দিয়ে নজরুল রচনাবলির পাকিস্তান সংস্করণ প্রকাশেরও প্রস্তাব করে বসেন প্রতিষ্ঠিত এক কবি। নজরুলকে কেটেছেঁটে গ্রহণ করার আগ্রহ দেখান কেউ কেউ। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলন, ৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক আন্দোলন পূর্ববঙ্গে নজরুলকে প্রাসঙ্গিক রেখেছিল জোরালোভাবেই।

কলকাতা সফরকালে বঙ্গবন্ধুকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে রাখা হয় পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনে। রাজভবন হলো রাজ্যপালের (গভর্নর) অফিশিয়াল বাসভবন। রাজ্যপাল তখন পশ্চিমের অ্যান্টনি ল্যান্সলট ডায়াস। বঙ্গবন্ধু তার কাছেই কবিকে বাংলাদেশে আনার প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। তিনি কবিকে ঢাকায় এনে ধুমধাম করে কবির ৭৩তম জš§দিনটি পালন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। রাজ্যপালের পরামর্শে বিষয়টি নিয়ে বঙ্গবন্ধু ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেন। এরই মধ্যে খবর পাঠিয়ে রাজভবনে কবির পরিবারের সদস্যদের আনিয়ে আলাপ করেন বঙ্গবন্ধু। কবির দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধকে জানিয়ে রাখেন, বাংলাদেশ সসম্মানে নজরুলকে নিয়ে গিয়ে সংবর্ধনা দিতে চায়।

এরপর চলে চিঠি-চালাচালিসহ নানামুখী কূটনৈতিক তৎপরতা। কবির পুত্ররা ঢাকায় এসে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে যান। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের মতামত জানতে চেয়েছিলেন বলে জানা গেছে। ভারতের স্বাধীনতার প্রথম স্পষ্ট দাবি উত্থাপনকারী নজরুল ততদিনে ভারতে অনেকটাই উপেক্ষিত। তিনি বাকশক্তিহীন ও বোধ-বুদ্ধিহীন। অসুস্থ কবির স্ত্রী গত হয়েছিলেন তারও ১০ বছর আগে ১৯৬২ সালে।

অভ্যন্তরীণ নানা সমস্যায় জর্জরিত কলকাতা নগরীতে এসব দায়সারা আন্দোলনের তেমন প্রভাব পড়েছিল বলেও মনে হয় না। কবির ছোট ছেলে অনিরুদ্ধ কবিকে ঢাকায় আনার বিরুদ্ধে ছিলেন। যদিও বড় ছেলে সব্যসাচীর এ ব্যাপারে উৎসাহ ছিল খুবই। অবশেষে ১৯৭২ সালের চব্বিশে মে বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইটে চড়ে কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছেন কবি। কবিকে অভ্যর্থনা জানাতে ঢাকার এয়ারপোর্ট অর্থাৎ তেজগাঁও বিমানবন্দর ততক্ষণে লোকে-লোকারণ্য। এত মানুষ সেখানে ভিড় জমিয়েছিল যে বিমানের সিঁড়ি লাগানোও নাকি অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কোনোভাবেই সামলানো যাচ্ছিল না অপেক্ষমাণ হাজার হাজার জনতাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে গোপনে কবিকে নামানো হয় বিমানের পেছনের দরজা দিয়ে। কোলে করে ওঠানো হয় অ্যাম্বুলেন্সে। স্বাভাবিক পথে নয়, বিমানবন্দরের উত্তর দিকের ফ্লাইং ক্লাবের পথ দিয়ে কবিকে ধানমন্ডিতে তার জন্য নির্ধারিত বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। বঙ্গবন্ধু নিজে বাড়িটি পছন্দ করে এর নাম দিয়েছিলেন ‘কবি ভবন’। সরকারের বরাদ্দ করা সেই বাড়িটি এখন নজরুল ইনস্টিটিউট।

নজরুলকে কবি ভবনে নেয়ার পর সেখানে ফুলেল শুভেচ্ছায় স্বাগত জানাতে ছুটে যান দেশের কাণ্ডারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কবি পরিবারকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেয়ার নির্দেশ দেন তিনি। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭৫ সালের ২২ জুলাই কবিকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাখা হয় ১১৭ নম্বর কেবিনে। ১৯৭৬ সালে কবিকে একুশে পদক দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিক না হলে পদক দেয়া যায় না বলে ১৮ ফেব্রুয়ারি নাগরিকত্বও দেয়া হয়। এ সময় তিনি পিজি হাসপাতালে ভর্তি। অবশেষে ৭৭ বছর বয়সে ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট সকাল ১০টা ১০ মিনিটে চিকিৎসাধীন কবি পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গানের বুলবুলি চিরমুক্তি পেলেন অনন্ত আকাশে।

পিআইডি নিবন্ধ