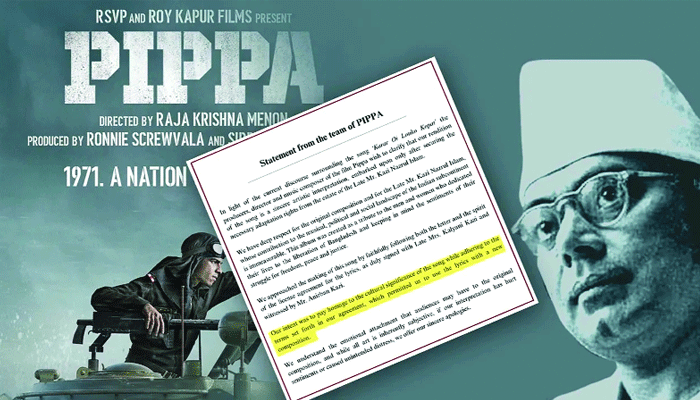

আজিজ ওয়েসি : বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বহুল পরিচিত একটি গান কারার ঐ লৌহ কপাট। সম্প্রতি হিন্দি সিনেমা ‘পিপ্পায়’ গানটির ব্যবহার নিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েছে সিনেমা নির্মাতারা। ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদের শিকার তারা। অস্কারজয়ী এ আর রহমানের সংগীত পরিচালনায় যেভাবে গানটি এখন উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে আপত্তি তুলেছে নজরুল পরিবার ও বহু সাধারণ মানুষ।

বিতর্ক তৈরি হওয়ার পরে কবি পরিবারের মধ্যে থেকে দাবি উঠেছে এমন, ‘যে চুক্তি অনুযায়ী গানটি সিনেমায় ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে, তা প্রকাশ করার জন্য।’

যে হিন্দি ছবিতে গানটি ব্যবহƒত হয়েছে, ‘পিপ্পা’ নামের সেই সিনেমাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক সদস্যকে কেন্দ্র করে সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে। সিনেমাটির সংগীত পরিচালনা করেছেন অস্কারজয়ী সংগীত পরিচালক এ আর রহমান। কথা ঠিক রাখলেও গানটির আসল সুর বদল করায় ভারত ও বাংলাদেশে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আগে ‘কিসের দহনে বাকরুদ্ধ হন কবি নজরুল’Ñএ সম্পর্কে আলোচনা করলে আমাদের মূল বিষয় বুঝতে আরও সহজ, সরল ও স্পষ্ট হয়।

ফুলের জলসায় নীরব কবি। কী কারণে কবি নজরুল বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন? এ নিয়ে বিতর্ক ব্রিটিশ শাসনকাল ১৯৪২ সাল থেকে। ’৪২ সালের ১০ জুলাই কবি হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করে দেন। বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য ২০ জুলাই কবিকে নিয়ে যাওয়া হয় বিহারের মধুপুরে। সবাই ভাবলেন কবি ঠিক হয়ে যাবেন। না, কবি ঠিক হননি। ফিরে আসেন কলকাতায়। এ নিয়ে কবির প্রিয়ভাজন সওগাত সম্পাদক নাসিরউদ্দীন তার আত্মকথায় নিউরো সার্জন ড. অশোক কুমার বাগচীর কথা লিখেছেন। আর ড. বাগচীর মতামত ছিল খোলামেলা। ড. বাগচীর মতে, নজরুলের অসুস্থতার লক্ষণ প্রথম যখন প্রকাশ পায় তখন বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বিশেষ করে তার স্ত্রী প্রমীলার অসুস্থতার পর কবি কিছু দিন কালী সাধনা করেছেন। গেরুয়া পোশাক পরতেন আর মাথায় ছিল একই রঙের টুপি। কবির এই চালচলন, বেশভূষাকে অনেকেই ধরে নেন মানসিক বৈকল্য হিসেবে। সেই সময় থেকেই কবির সুর-তাল ক্ষয়ে যেতে থাকে। গ্রামোফোন কোম্পানিতে গান গাওয়ার সময় তা প্রকাশও পেতে থাকে। কবি একটু-আধটু বেসুরো হতে থাকেন। অবশ্য ধরিয়ে দিলে সংশোধন হতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু পুরোপুরি অসুস্থ হওয়ার পর তিনি সব কিছুর বাইরে চলে যান। এই সময় চশমাধারী কোনো মানুষকে দেখলে খেপে যেতেন। উত্তেজিত হতেন। এই কারণে ড. অশোক বাগচীর ধারণা ছিল, কোনো চশমাধারী ব্যক্তি কবির বড় ধরনের ক্ষতি করেছিল, যা তার মস্তিষ্কে স্থায়ীভাবে দাগ কেটে যায়। ড. বাগচী বিখ্যাত চিকিৎসক বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেছেন, ‘স্নায়ুবিক বৈকল্য’ মতাই যথার্থ। ১৯৫৩ সালে ভিয়েনার খ্যাতনামা চিকিৎসকরা ‘স্নায়ুবিক বৈকল্য’ মতামতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেন। তারা বলেছিলেন, ১৯৩৯ সাল থেকে কবির সঠিক চিকিৎসা হলে তিনি বাকরুদ্ধ থাকতেন না। সঠিকভাবে তার চিকিৎসা হয়নি। শেষ পর্যন্ত ড. বাগচীরও একই মত। ভিয়েনার চিকিৎসকরা আরও বললেন, ১৯৫৩ সালে এসে নজরুল চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাইরে চলে যান। তখন আর কিছু করার নেই চিকিৎসকদের। মাঝে মাঝে আমিও ভাবি কী এমন মানসিক দুঃখ ছিল। যার কারণে কবি নজরুল ভেঙে খানখান হয়ে যান। হয়ে যান নীরব, নিস্তব্ধ। প্রেম এবং দ্রোহে নজরুলের কোনো তুলনা ছিল না। তার এক হাতে ছিল বাঁশের বাঁশি, আরেক হাতে রণতূর্য। অজানা পথিকের সন্ধানে কবির দিন কাটত। রাত কাটত। আগলে রাখতেন নিজের কষ্টগুলোকে। কাউকে বুঝতে দিতেন না। তবে সব কিছুর প্রকাশ ঘটাতেন গানে, কবিতায়। সুরের ঝঙ্কার তুলতেন নিজের অথবা অপরের কণ্ঠে। চেষ্টা করতেন কাঠিন্যকে জয় করতে। তাই তো কারাগারকে পরিণত করেছিলেন সৃষ্টিশীলতায়। বেদনাকে দ্রোহে রূপান্তর করেন। বঞ্চনাকে ঠাঁই দেন হƒদয়ের গহিনে। আহারে যদি জানা যেত মানুষের প্রতি কতটা অভিমানে কবি বলেছিলেন, ‘সত্য হোক প্রিয়া, দীপালি জ্বলিয়া ছিল-গিয়াছে নিভিয়া!’ কতটা যন্ত্রণায় ‘ফুলের বুকে দোলে কাঁটার অভিমানের মালা/আমার কাঁটার ঘায়ে বোঝ আমার বুকের জ্বালা।’ মানুষের জীবনটা বড় অদ্ভুত। মানুষ নিজেও জানে না, তার যাতনা, বঞ্চনা। কবিগুরুর কথায়, আড়াল করে দিয়েছিল কবিকে। জীবন এত কষ্টের কেন হয়? কেউ কেউ দুঃখকে বিলাস মনে করে। আবার সত্যিকারের দুঃখ নিয়েই অনেক মানুষ একটা জীবন কাটিয়ে দেয় সৃষ্টিশীলতায়। কাউকে বুঝতে দেয় না। সমাজ, সংসার, প্রিয় মানুষ কেউ কাউকে বোঝে না। ‘বাংলাদেশ প্রতিদিন’র সম্পাদক নঈম নিজাম কবিকে নিয়ে এমনই একটি অসাধারণ ভাব দিয়ে কলাম লিখেছিলেন।

শৈশব থেকে বাকরুদ্ধ হওয়া পর্যন্ত কবির সংগ্রাম ছিল দেশ ও দেশের মানুষের জন্য। আজীবন সংগ্রাম করেছেন বাঙালি জাতির জন্য। এজন্য নিজেকে অনেক মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়েছিল। মানুষের সঙ্গে মেশার জন্য, তাদের ভালোবাসা অর্জনের জন্য বৈচিত্র্যময় পেশা বেছে নিতেন। কখনও মসজিদের ইমামতি, কখনও লেটোর দলে যোগদান, কখনও পত্রিকায় লেখালেখি, কখনও সৈনিক ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রাখতেন নিজেকে। জাতির মুক্তির জন্য আজীবন বিদ্রোহ করেছিলেন। মানুষের ভালোবাসা অর্জন আর জাতির মুক্তিই ছিল তার সারাজীবনের লক্ষ্য। এজন্যই বলতেন, ‘আমার এক হাতে বাঁশের বাঁশি, আরেক হাতে রণতূর্য।’

তার বাঁশির সুর, গানের সুর সবই ছিল বাঙালির জন্য। কত লিখেছেন বাঙালির জন্য। গান, গজল, কবিতা বাঙালি যা পছন্দ করতেন তাই লিখতেন। কারার ঐ লৌহ কপাট বাঙালি জাতির এক অনন্য চেতনার গান, এক অনন্য চেতনার নাম। বাঙালি জাতির বিপ্লবী চেতনা রয়েছে এই গানে।

১৯২১ সালে ডিসেম্বরে কাজী নজরুল ইসলাম কুমিল্লা থেকে কলকাতায় ফেরার পর সৃষ্টি করেন ‘কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট’ গানটি। বাংলার ইতিহাস হাতড়ালে সব থেকে সেরা বিদ্রোহের গানের প্রসঙ্গ যদি আসে তাহলে এই গানটি আসে। সেই সময় নজরুলের ‘বিদ্রোহ’ চিন্তায় ফেলেছিল রাজশক্তিকে। নজরুলের ওপর নজরদারি শুরু হয়। তার বহু কাব্যগ্রস্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ১৯২৪ সালের কাছাকাছি সময়-নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ‘ভাঙার গান’। ১৯৩০ সালের কাছাকাছি সময়, নিষিদ্ধ করা হয়েছিল নজরুল ইসলামের ‘প্রলয় শিখা’। তার আগে সরকারবিরোধী প্রচারের জন্য তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

এরপর তিনি নিজের সম্পাদিত ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতার জন্য এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড পান। তাকে প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে গেলেও সেখান থেকে পাঠানো হয়েছিল আলিপুর জেলে। এরপর সেখান থেকে কবিকে পাঠানো হয়েছিল হুগলির জেলে। তাকে কাছে পেয়ে উজ্জীবিত হয়েছিলেন অন্য বন্দিরাও। সেই সময় হুগলির জেলের সুপার আর্সটন সাহেবের অত্যাচারের কুখ্যাতি ছিল সর্বত্র। তাকে ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানের প্যারোডি করেছিলেন নজরুল। খোলা গলায় গেয়ে উঠেছিলেন, তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে। আর এই বিদ্রোহের ভাষা একেবারেই মেনে নিতে পারেনি রাজশক্তি। তার ওপর শুরু হলো অমানবিক অত্যাচার। বন্ধ করা হয়েছিল ভাত। পরিবর্তে ফ্যান খেতে দেয়া হতো। কিন্তু, নজরুল ফুঁসে ওঠেন। এই অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি অনশন শুরু করেছিলেন।

তার স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার খবর সামনে আসার পর সেন্ট্রাল জেলে অনশন ভাঙার অনুরোধ জানিয়ে বার্তা পাঠান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি লিখেছেন, ‘গিভ আপ হাংগার স্ট্রাইক, আওয়ার লিটারেচার ক্লেইমস ইউ।’ কিন্তু, নজরুলের কাছে সেই বার্তা পৌঁছাতে দেননি সংশোধনাগারের কর্তারা। এরপর মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে ৩৯ দিনের মাথায় অনশন ভাঙেন তিনি। এরপর তাকে বহরমপুরের জেলে পাঠানো হয়। যেখানে তিনি পেয়েছিলেন শিবরাম চক্রবর্তীকে। নিজের গানের থেকে রবীন্দ্রসংগীত ভালো গাইতেন তিনি, লিখেছিলেন শিবরাম।

১৯২২ সালের ২০ জানুয়ারি কবিতা হিসেবে প্রকাশিত হয় ‘কারার ঐ লৌহ কপাট’। হুগলির জেলে দেশবন্ধু ও অন্য বন্দিরা একসঙ্গে এই গান গাইতেন এমন কথাও শোনা যায়। গানের কথা, জেলবন্দিদের মধ্যে তার প্রভাব দেখে সুবিধের লাগেনি ব্রিটিশদের। সরকারবিরোধী প্রচারের জন্য কবিকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। তড়িঘড়ি ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করে এই গানটি। অমানবিক অত্যাচার চলত। বন্ধ করা হয়েছিল ভাত। পরিবর্তে ফ্যান খেতে দেয়া হতো। তরকারির জায়গায় তরকারির খোসা পেতেন। একদিন মাছ ও একদিন মাংসের ব্যবস্থা থাকলেও কয়েদিরা কাঁটা ও হাড়ছাড়া কিছুই পেতেন না। হুগলির জেল তখন চোর, ডাকাতদের জায়গা ছিল। তাদের সঙ্গেই থাকতেন কবি। হুগলী জেলের সাধারণ কয়েদিরা তার ভক্ত হয়ে উঠলেন। জেলের মধ্যে মধ্যে নজরুল ইসলাম ‘কারার ঐ লৌহ কপাট’ গানটা গাইতেন। তখন যোগ দিতেন সাধারণ কয়েদিরাও। ছয় ফুট বাই চার ফুট ঘরের মধ্যে কবিকে দীর্ঘদিন ধরে থাকতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে মৃত্যুযন্ত্রণা। তবুও কারার ঐ লৌহ কপাট গান গেয়ে শক্তি জুগিয়েছেন নিজেকে। বিপ্লবী করে তুলতেন কয়েদিদের।

নজরুলের শিরা-শোণিতের সংক্ষোভ, ইতিবাচকতা আজ বাঙালি জাতির বড় বেশি প্রয়োজন বলেই তাদের প্রতিবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কবি জীবনানন্দ দাস বলেছিলেন, ‘নজরুল ঊনবিংশ শতকের ইতিহাস প্রান্তিক শেষ নিঃসংশয়বাদী কবি’।

নজরুলের আদর্শ ছিল বাঙালি চেতনা, ছিল সাম্যবাদী চেতনা। তিনি দেখেছেন ভারতবাসীর ওপর শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের নির্মম অত্যাচার এবং শোষণকে। এই উদ্দেশ্যের পথে শ্বেতাঙ্গারা সঙ্গে নিয়েছে ভারতবর্ষীয় জমিদার-মহাজনদের। ধর্মধ্বজাধারীরাও তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিরীহ মানুষের ওপর উৎপীড়ন চালিয়ে নিরন্ন এবং অসহায় করেছে। এই অসাম্য দেখে নজরুলের কবি হƒদয় হাহাকার করে উঠেছিল। তাই জনদরদি এই রোমান্টিক কবি সাম্যবাদ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। মানুষকে উদ্ধারের বিপ্লবের মন্ত্রে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্বের পরিচয় রেখেছেন তিনি। অসহায় মানুষদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত করতে সাম্যের গান শুনিয়ে বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্বের আড়ালে একটি কোমল হদয়ের সন্ধান দিয়েছিলেন। সর্বমানবের মুক্তি এবং সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাই তার উদ্দেশ্য ছিল। মানবসমাজের ইতিহাসকে অর্থনৈতিক দিক থেকে আলোচনা করেননি। কেবল সোচ্চার ছিলেন ধর্মীয় সাম্য ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে। এজন্যই লিখেছিলেনÑ

গাহি সাম্যের গান,

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।

যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চিয়ান।

বাঙালি জাতির চেতনার প্রতি তার প্রবল বিশ্বস্ততাকেই ধারণ করে। হিংসামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতি ছিল তার প্রবল ঝোঁক। নজরুলের সৃষ্টিশীল কর্মজীবনের মূল সাধনা ছিল জাতি-ধর্মের-গোত্রের বিভেদমোচন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো প্রকার ধর্মবিদ্বেষ দৃষ্টিগোচর হয়নি তার। দেখাননি জাতিবিদ্বেষও। তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের মধ্যে ধর্মবিদ্বেষ নেই, জাতিবিদ্বেষ নেই, বর্ণবিদ্বেষ নেই, আভিজাত্যের অভিমান নেই। পরস্পরকে ভাই বলিয়া একই অবিচ্ছিন্ন মহাত্মার অংশ বলিয়া অন্তরের দিক হইতে চিনিয়াছি।’ জাতি-গোত্রকেন্দ্রিক হানাহানি থেকে মুক্ত হয়ে ভালোবাসার সাগরে ভাসবার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এভাবেই নিজের সারাটি জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন নজরুল। দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসতে গিয়ে যে দহনে দগ্ধ হয়েছিলেন তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানতেনও না, বুঝতেনও না। শেষে বাকরুদ্ধ পর্যন্ত হয়েছিলেন। দারিদ্র্যের কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষতের দাগ গায়ে আঁচ পড়তে দেননি নজরুল। সুঠাম দেহের বলিষ্ঠ পদচারণায় মানুষের মাঝে আশা-আকাক্সক্ষা জাগিয়ে তুলেছেন সারাজীবন। তবুও নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়েছিলেন। আর্থিক দুর্যোগের মাঝে ১৯৪০ সালে তার প্রিয়তমা স্ত্রী প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হন। ১৯৬৩ সালে মৃত্যুপূর্ব পর্যন্ত তাকে বিছানায় যন্ত্রণাকর জীবন কাটাতে হয়। ১৯৪২ সালে ২০ আগস্ট নজরুলও অসুস্থ হয়ে পড়েন। লন্ডন ও ভিয়েনার চিকিৎসাদল পরীক্ষা করে দেখেন নজরুল আর আরোগ্য লাভ করবেন না। এভাবে তার সমসাময়িক সবচেয়ে বাকপটু স্পষ্টবাদী নজরুল স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। কিন্তু তার আদর্শ, সংগ্রাম বাঙালি জাতিকে উজ্জীবিত করে। তিনি বাঙালির অস্তিত্বে মিশে যায়।

বাঙালির এই অস্তিত্বের কবি ১৯৭২ সালের ২৪ মে কবিকে ভারত থেকে ঢাকায় আনা হয়। তাকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাঙালির রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে রয়েছে। আর সেই চেতনার পটভূমিতে রয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বাঙালিকে তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন, ভালোবেসেছেন। এজন্যই তিনি বাঙালি জাতির জন্য আজীবন বিদ্রোহ করেছেন।

নজরুলের প্রতিটি গান, কবিতা, গজল বাঙালি চেতনাকে ধারণ করে। গানের সুর, কবিতার ভাব, ইত্যাদি থেকেই মানুষের দেহ মন আন্দোলিত হয়। অনুপ্রেরণিত হয়, উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। কারণ একই কথা ভিন্ন ভিন্ন সুরে ভিন্ন ভিন্ন ভাব তৈরি করে। ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তৈরি করে। এজন্য মূল সুরকে পরিবর্তন করলে তার আদর্শ নষ্ট হয়ে যায়। আর এজন্যই কারার ঐ লৌহ কপাট গানের সুর পরিবর্তন করায় বাঙালি জাতির আঘাত লেগেছে। চেতনা এমন এক জিনিস যা পরিবর্তন করা যায় না। নজরুল, নজরুলের গান, বাঙালি জাতি ইত্যাদি একই চেতনায় আবদ্ধ। কবি বাকরুদ্ধ হলেও বাঙালির বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করে গিয়েছিলেন। আজ যে প্রতিবাদী কণ্ঠে আওয়াজ তোলে বাঙালি তা যেন নজরুলের গানের সুর। এজন্য সেই সুর, ভাব, অর্থ যেন পরিবর্তন না হয়, সেদিকে সাহিত্যামোদিদের সচেতনতা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থী, সমাজতত্ত্ব বিভাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়