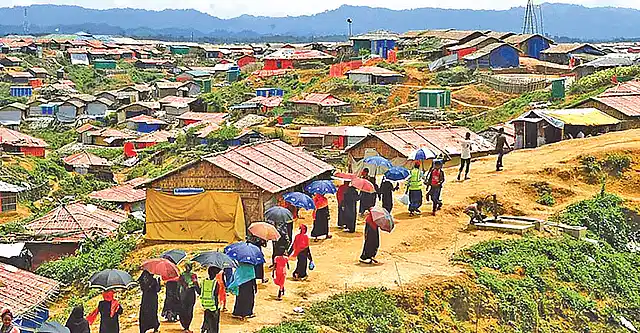

মো. জিল্লুর রহমান:মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর থেকে রাখাইনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট শুরু করে। ভুক্তভোগী রোহিঙ্গাদের মতে তাদের সঙ্গে স্থানীয় মগরাও এতে যোগ দিয়েছিল। এ ঘটনায় নতুন করে ৭ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। সব মিলিয়ে টেকনাফ ও উখিয়ার ৩৪টি শরণার্থী শিবিরে এখন ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা অবস্থান করছে। নির্যাতিত রোহিঙ্গারা বলছেন, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ, বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে তাদের বাংলাদেশে আসতে বাধ্য করেছে।

রোহিঙ্গা সংকটের ছয় বছর পার হলেও ত্রিদেশীয় ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে প্রত্যাবাসনে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেই। রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানের সম্ভাবনা ক্ষীণ হতে দেখে অনেক শরণার্থী বলেছেন, তারা এক বুক আশা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছেন। এ হতাশ শরণার্থীদের অনেকে মানব পাচারকারীদের প্ররোচনার শিকার হয়ে অনিরাপদ নৌকায় বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রার দিকে যাচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার বারবার বলে আসছে রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নিরাপত্তার উদ্বেগকে ক্রমেই ভাবিয়ে তুলেছে। চলমান রোহিঙ্গা সংকট সংশ্লিষ্ট সবার জন্য একটি বড় ট্র্যাজেডি। পৃথিবীর কেউই শরণার্থী শিবিরে স্বেচ্ছায় থাকতে চায় না। বাস্তুচ্যুত অনেক মানুষকে একসঙ্গে কেউ আশ্রয়ও দিতে চায় না, বাংলাদেশ তাদের আশ্রয় দিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে।

সামরিক জান্তার পেছনে দুই বৃহৎ প্রতিবেশী ও এশিয়ার অন্যতম দুই শক্তিধর ভারত ও চীনের প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে। ভূরাজনৈতিক বিবেচনায় রাশিয়ার কাছেও মিয়ানমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৩ সালে চীনের বিশ্বব্যাপী নতুন ভূকৌশলগত পরিকল্পনা ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ’ যাত্রা শুরুর পর থেকে মিয়ানমারের বঙ্গোপসাগরতীরের রাখাইন (আরাকান) অঞ্চল বিশ্বের অন্যতম কৌশলগত ভূমিতে পরিণত হয়েছে। মূলত চীন, ভারত ও রাশিয়ার বিশাল বিনিয়োগ ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থই রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের প্রধান অন্তরায় এবং এ সমস্যাকে প্রলম্বিত করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

প্রথমত মিয়ানমারে চীনের বিপুল বিনিয়োগ রয়েছে। দেশটির প্রকাশিত এক তথ্যে বলা হয়, এর পরিমাণ ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা সবগুলো পশ্চিমা দেশের মোট বিনিযোগের দ্বিগুণেরও বেশি। তবে মিয়ানমারে চীনের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ কৌশলগত কারণে খুব গোপন। শুধু গোলযোগপূর্ণ রাখাইনেইর সিতওয়ে শহরের ‘শয়ে’ গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস সঞ্চালন (শয়ে থেকে কুনমিং হয়ে চীনের গোঞ্জেহ প্রদেশ) পাইপ লাইন নির্মাণ ও তার নিরাপত্তায় বিনিয়োগ (সেনানিবাস তৈরি ও আধা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প) করেছে ২৫০ কোটি মার্কিন ডলার; যার সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন স্বয়ং মিয়ানমারের সেনা প্রধান! বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, সব মিলিয়ে চীন শুধু রাখাইনেই ১ হাজার ৮০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করার প্রকল্প নিয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে চীনের অন্যতম শত্রু রাষ্ট্র তার প্রতিবেশী ভারত। মিয়ানমারের সঙ্গে ভারতেরও স্থল সীমান্ত সংযোগ রয়েছে। মিয়ানমারে ভারতের প্রভাব কমানো এবং ভারতকে কৌশলগতভাবে ঘিরে ফেলাও যেকোনো মূল্যে মিয়ানমারকে হাতে রাখা চীনের অন্যতম সামরিক নীতি ও কৌশল। এছাড়া রাখাইনে আকিয়াব সমুদ্রবন্দরে তৈরি হচ্ছে চীনের জ্বালানি তেলের টার্মিনাল যার প্রকৃত উদ্দেশ্যÑতেল আমদানিতে মালাক্কা প্রণালির ওপর নির্ভরতা হ্রাস এবং ভারত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের একক আধিপত্যতে চ্যালেঞ্জ করে নিজের সামরিক শক্তি উপস্থিতি জানান দেয়া। এক্ষেত্রে চীন মিয়ানমারের কাঁধে অবশ্যই বন্দুক রেখে নিজ স্বার্থ উদ্ধার

করতে চায়।

বিশ্বে এটা গোপন নয় যে, চীন অবরোধের চার দশক ধরে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর কাছে সব ধরনের অস্ত্রের প্রায় একক বিক্রেতা। অর্থাৎ চীনের তৈরি অস্ত্রই মিয়ানমার প্রতিরক্ষা খাতের প্রধান শক্তি। দেশটির সামরিক বাজারের ৯০ শতাংশই চীনের দখলে। অস্ত্র উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, অস্ত্র প্রযুক্তি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সুইডেন ভিত্তিক ‘স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট’-এর একটি গবেষণা প্রবন্ধে বলা হয়, ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত কেবল চীনের কাছ থেকে ১৬৯ কোটি ডলারের অস্ত্র সামরিক ও সরঞ্জাম কিনেছে মিয়ানমার। অতএব এতবড় অস্ত্রের বাজার চীন কোনোভাবেই হাতছাড়া করতে চায় না।

এদিকে চীনের বিরুদ্ধে এর সীমান্তসংলগ্ন মিয়ারমারের কাচিন, সান, কোকাং অঞ্চলসহ কয়েকটি রাজ্য ও এলাকায় স্বাধীনতাকামীদের অর্থ ও অস্ত্র সহায়তা দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। মিয়ানমারকে হাতে রাখতেই চীন এ দ্বিমুখী কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। কাজেই মিয়ানমারের নিজের নিরাপত্তার জন্য চীনকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যেমন সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি চীনও তার তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে মিয়ানমারকে না চটিয়ে কৌশলে সর্বক্ষণ ছায়া দিয়ে চলেছে।

ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে বাংলাদেশের পরম বন্ধু রাষ্ট্র ভারতও মিয়ানমারের গণহত্যার পক্ষ নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতাকামীদের আন্দোলন দমন, করিডোর সুবিধা, ট্রানজিট, ট্রান্সশিপমেন্ট প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কাছ সুবিধা আদায় সম্পন্ন হলেও মিয়ারমার সীমান্তসংলগ্ন ১,৬৪৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যরে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনরত তিনটি রাজ্য মনিপুর, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামের বিদ্রোহ দমন করতে মিয়ানমারের বিশেষ সহযোগিতা প্রয়োজন। রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারকে সমর্থন না করে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ালে এ তিনটি রাজ্যের আন্দোলন দমন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলনরত সাতটি রাজ্য ‘সেভেন সিস্টার্স’-এ পণ্য পরিবহণ, সামরিক সরঞ্জাম প্রেরণ ও সড়ক যোগাযোগের একমাত্র স্থলপথ ‘চিকেন নেক’ বলে পরিচিত শিলিগুড়ি করিডোর। মাত্র ১৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যরে এ করিডোরটি কৌশলগতভাবে ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা চীন-ভারত যুদ্ধ হলেই এ করিডোরটি দখল বা বন্ধ করে দিতে মরিয়া চেষ্টা করবে চীন। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে পণ্য পরিবহন ট্রানজিটও যদি ব্যবহার করতে না পারে ভারত তবে সেভেন সিস্টার্সে নিয়ন্ত্রণ হারানো অস্বাভাবিক নয়। তাই বিকল্প হিসেবে ভারত মিয়ানমারের ভেতর দিয়ে কালাদান নদী ব্যবহার করে রাখাইনের রাজধানী সিতওয়ে থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরামের মধ্য দিয়ে লম্বা একটি ‘মাল্টিমোড আল’ বা বহুমাত্রিক যোগাযোগ স্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার নাম কালাদান মাল্টিমোডা ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট। অখণ্ড ভারত ও সার্বভৌমত্বের হুমকি মোকাবিলায় হাতে নেয়া এ প্রকল্পে ভারত ইতোমধ্যে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ছাড় করেছে। এ প্রকল্পে কলকাতার হালদিয়া বন্দরের বিভিন্ন পণ্য সরাসরি সিতওয়ে বন্দরের মাধ্যমে ভারতের সেভেন সিস্টার্সে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে ভারত মিয়ানমারের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হতে সিতওয়ের কাছে স্পেশাল ইকোনমিক জোন গঠনের প্রকল্প নিয়েও এগিয়ে গেছে। রোহিঙ্গা অধ্যুষিত ভারতীয় সীমান্তসংলগ্ন উত্তর রাখাইন যেহেতু ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে যেকোনো বিশৃঙ্খলা ভারতের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা মোকাবিলায় ভারত কৌশলগত কারণেই মিয়ানমারের পাশে দাঁড়িয়েছে। এদিকে ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা এটাও মনে করেন, চীন ভারতকে ঘিরে ফেলছে। তাই ভারত নিরাপত্তা ও সামরিক কৌশলগত কারণে মিয়ানমারে চীনের প্রভাব কমাতে আদা-জল খেয়ে লেগে আছে। এ চেষ্টার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘অ্যাক্ট ইস্ট প্রকল্পে’র আওতায় ভারত-মিয়ানমার-থাইল্যান্ড যোগাযোগ স্থাপনের কাজও শুরু হয়েছে।

এছাড়া ইদানীং ভারত কিছু সমরাস্ত্রও তৈরি বাজার খুঁজছে। ওই বাজারের খোঁজেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী, সেনা-নৌ বাহিনী প্রধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমার সফর করছেন এবং দুই দেশ বেশ কয়েকটি সামরিক সহযোগিতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এর আগে ভারত ২০০৫ সালে প্রথমবারের মতো মিয়ানমারের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে বলে একটি গবেষণায় উল্লেখ করেছে স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিচার্স ইনস্টিটিউট। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার মুখে মিয়ানমারের কাছে ভারতের অস্ত্র বিক্রির তথ্য জানাজানি হলে বেশ কয়েকটি দেশ ও সংগঠনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক হুমকিতে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ভারত স্বীকার করে, অস্ত্র বিক্রি নয়, ভারত-মিয়ানমার অভিন্ন সীমান্তে তারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিরক্ষাবিষয়ক চুক্তিতে আবদ্ধ আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর রাশিয়া শুধু অর্থনৈতিকভাবেই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে ভøাদিমির পুতিন দেশটির শাসনভার গ্রহণ করার পর তার দেশকে ক্ষমতায় সোভিয়েত যুগে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টার অংশ হিসেবেই রাশিয়া মিয়ানমারমুখী হয়েছে। ২০১৫ সালে মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক অবরোধ উঠে গেলে দেশটিতে বিনিয়োগ ও অস্ত্র বিক্রির উদ্যোগ নেয় রাশিয়া। ওই বছরই ৩০ বছর ধরে মিয়ানমারের অস্ত্র বাজারে চীনের একছত্র নিয়ন্ত্রণে ভাগ বসায় রাশিয়া। সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ, নতুন প্রযুক্তি ও প্রজšে§র অস্ত্রভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণ এবং বিমানবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্বাধীনতাকামী আন্দোলন দমাতে বিমানবাহিনীর সহায়তা নেয়া ইত্যাদি নানামুখী কারণেই রাশিয়ার অস্ত্রের প্রতি মনোযোগ দেয় মিয়ানমার।

সামরিক বাহিনী আধুনিকীকরণে দেশটি রাশিয়া থেকে মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান, দূরপাল্লার মিসাইল, গানশিপ, হেলিকপ্টার, গান সিস্টেম, এন্টিট্যাংক প্রভৃতি কিনেছে। এছাড়া ইতোমধ্যে আরও বেশ কয়েকটি সামরিক ক্রয়সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাশিয়া মিয়ানমারে বিমান বিক্রয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখতে মিগ কোম্পানি দেশটিতে একটি অফিস চালু করেছে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ওই গবেষণা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত কেবল রাশিয়ার কাছ থেকে মিয়ানমার কমপক্ষে ৩৯.৬০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে। অর্থের হিসেবে রাশিয়া মিয়ানমারে দ্বিতীয় অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ। এ অবস্থানটি একচেটিয়া করতেই মরিয়া হয়ে উঠেছে রাশিয়া।

রাশিয়া শুধু মিয়ানমারের অস্ত্রের বাজারের দিকেই নজর দিয়েছে এমন নয়, বরং অর্থসহায়তা (বিনিয়োগ) ও প্রযুক্তি রপ্তানির দিকেও দিয়েছে বিশেষ মনোযোগ। এলক্ষ্যে রাশিয়া মিয়ানমারে দুটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির চুক্তি করে ২০১৩ সালে যার কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এছাড়া দেশটির বিপুল খনিজ সম্পদ (বিশেষ করে তেল ও গ্যাস) আহরণে রাশিয়া ইতোমধ্যে মিয়ানমারে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। মিয়ানমারের তেল-গ্যাসের ভাণ্ডারের মুনাফায় নিজের আধিপত্য রাখতে রাশিয়ার সরকারি কোম্পানি ‘গাজপ্রম’ রাজধানী ইয়াঙ্গুনে একটি অফিসও খুলেছে।

মিয়ানমারের উচ্চ শিক্ষার বাজার ধরতে এবং কৌশলে প্রভাব বিস্তার করার নীতি হিসেবে মিয়ামারের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে রাশিয়া। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, ১৯৯৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৪ হাজার ৭০৫ জন শিক্ষার্থী রাশিয়ায় উচ্চশিক্ষা শেষ করেছেন; যাদের ৭০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেছেন কেবল পারমাণবিক বিদ্যায়। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরেই রাশিয়ার সরকার মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ফলে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করার প্রতিযোগিতায় রাশিয়া কিছুতেই পিছিয়ে যাচ্ছে না।

সাম্প্রতিক এক তথ্য জানা যায়, ২০১৭ সাল থেকে চলতি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৭ বার জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সমন্বয় দপ্তর ওসিএইচএ (ওচা) রোহিঙ্গাদের জন্য মোট ৬০০ কোটি ডলার জরুরি মানবিক সহায়তার চেয়েছে। এ পর্যন্ত আদায় হওয়া মানবিক সাহায্যের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে দিয়েছে ১৬১ কোটি ডলার, যা প্রায় ২৭ শতাংশ। তবে যুক্তরাষ্ট্র মোট সহায়তার ২১০ কোটি ডলার দিয়েছে বলে দাবি করছে। বিপরীতে চীন মাত্র একবার ৪ লাখ ডলার দিয়েছে এবং রাশিয়া দিয়েছে মোট ২০ লাখ ডলার। ভারতের কোনো আর্থিক সহায়তার রেকর্ড ওচার পরিসংখ্যানে উল্লেখ নেই। ২০২০ সালে ওচার আবেদনের মাত্র ৫৯ দশমিক ৬০ শতাংশ অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র একাই যার ৪৯ দশমিক ৭০ শতাংশই দিয়েছে। এরপর দাতা হিসেবে দ্বিতীয় অবস্থানে যুক্তরাজ্য দিয়েছে ৪১ দশমিক ৭০ কোটি ডলার, তৃতীয় অবস্থানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২৬ কোটি ডলার, চতুর্থ অবস্থানে অস্ট্রেলিয়ার ২৩ দশমিক ৮০ কোটি ডলার, আর পঞ্চম স্থানে এশীয় দেশগুলোর মধ্যে জাপান মোট ১৭ কোটি ৪০ লাখ ডলার দিয়েছে। উপরোক্ত মানবিক সহায়তা বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় চীন, রাশিয়া ও ভারতের সাহায্যের পরিমাপ খুবই নগণ্য এবং রোহিঙ্গা-সংকট মোকাবিলায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহায়তার সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, ভূরাজনীতির যে বৈশ্বিক দ্বন্দ্ব, তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রেও ঘটছে।

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রাখাইনে গণহত্যা চালিয়েছে। গণহত্যার দায়ে দুটি আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়ে অন্তর্বর্তী রায় দিয়েছে। অপরদিকে গণহত্যার দায়ে মিয়ানমারের জেনারেলদের বিচার শুরু করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট। তাছাড়া, আর্জেন্টিনার একটি আদালতে দায়ের করা মামলায় মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর দেশটির সেনাবাহিনীর চালানো নৃশংস গণহত্যার বিষয়ে শুনানি শুরু হয়েছে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে বুয়েন্স আয়ার্সের আদালতে গণহত্যার মামলাটি দায়ের করা হয়। জাতিসংঘ অবশ্য এটাকে জাতিগত নিধন বলে অভিহিত করেছে। রোহিঙ্গারা ১৯৭৭/৭৮ সালে এবং পরবর্তী সময়ে নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে এসেছিল। তারা তখন ফিরে গেলেও এবার প্রত্যাবাসনে মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে।

রোহিঙ্গাদের নাগরিক পরিচয়ের স্বীকৃতি, মানবিক মর্যাদাপূর্ণ নিরাপদ প্রত্যাবাসন এবং মিয়ানমার সরকার ও সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠুর নিপীড়নের জবাবদিহির প্রশ্নে আন্তর্জাতিক পরিসরে রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সোচ্চার রয়েছে। বিপরীতে চীন, রাশিয়া ও ভারত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের নিন্দা বা তার বিরুদ্ধে কোনো সমন্বিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগে সমর্থন দেয়নি। ভেটো ক্ষমতার অধিকারী চীন ও রাশিয়া একাধিকবার নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব গ্রহণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

২০১৭ সালে রোহিঙ্গা গণহত্যা ও নিপীড়নের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মিয়ানমারের সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইংসহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ জেনারেলের বিরুদ্ধে এবং সামরিক বাহিনীর পরিচালনাধীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ২০২১ সালে নির্বাচনের পর সামরিক শাসন জারির পর এসব দেশ নিষেধাজ্ঞার পরিধি আরও বাড়িয়েছে। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে একই সময়ে মিয়ানমারের সেনাপ্রধান জেনারেল হ্লাইং চীন, রাশিয়া ও ভারতে সরকারি সফরে গেছেন এবং ওই তিনটি দেশ থেকেই সমরাস্ত্র ও সরঞ্জাম কিনেছেন। বিশ্বের অস্ত্র ব্যবসার ওপর নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা করে সুইডেনের স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিপরি)। সিপরির ২০২৩ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত ট্রেন্ডস ইন ইন্টারন্যাশনাল আর্মস ট্রান্সফার ২০২২ প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল সময়কালে মিয়ানমার যত অস্ত্র কিনেছে, তার ৪২ শতাংশ রাশিয়া, ২৯ শতাংশ চীন এবং ১৪ শতাংশ ভারত থেকে এসেছে।

রোহিঙ্গা গণহত্যার দায় মিয়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনী কোনোভাবেই এড়াতে ও অস্বীকার করতে পারে না। দেশটিতে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে সরকার, সামরিক বাহিনী ও ধর্মীয় নেতৃত্ব এক কাতারে রয়েছে। এ কারণে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমার সরকার শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আন্তরিক নয়। আন্তর্জাতিক সমম্প্রদায়ের উচিত জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে বিচারের পাশাপাশি মিয়ানমারের সরকারের ওপর কঠোর চাপ সৃষ্টি করে রোহিঙ্গা সংকটের ফলপ্রসূ সমাধান করা। তবে লক্ষণীয় বিষয়, যত দিন রাশিয়া, চীন ও ভারত মিয়ানমারের ওপর কোনো কার্যকর চাপ প্রয়োগ না করবে, তত দিন রোহিঙ্গা সমস্যার সহজ সমাধান হবে না। বাংলাদেশ সরকারের উচিত এই বৃহৎ তিনটি দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে রোহিঙ্গা সমস্যার কার্যকর ও টেকসই সমাধান বের করা।

ব্যাংকার ও কলাম লেখক