টিম হারফোর্ড: ভাবুন, আপনি পার্ল নদীর বুকে নৌকার পালে হাওয়া লাগালেন। জলস্রোত কেটে নৌকা ছুটল হংকং পানে। আপনি পৌঁছে গেলেন ডংগুয়ানের শিল্প-কারখানায় ঠাসা সমৃদ্ধ নগরীটিতে। প্রথমেই চোখে পড়বে বিশাল বড় কাগজ কারখানা। হয়তোবা এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কাগজ কারখানা। ৩০০টি ফুটবল ময়দানকে এক করলেও এ কারখানার আয়তনের সমান হবে না!

কারখানাটির মালিক নাইন ড্রাগন। এটিকে একটি রিসাইক্লিং বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য কোম্পানিও বলা যায়। ঝং ইনের হাত ধরে এর যাত্রা ঘটেছিল। তাকে অবশ্য চিউং ইয়ান নামেও ডাকা হয়। ফোর্বস ম্যাগাজিনের আত্মপ্রস্তুতকারী সবচেয়ে ধনী মহিলাদের তালিকায় তিনি স্থান করে নিয়েছিলেন।

নাইন ড্রাগন সম্পর্কে এখন সামান্য ধারণা দিতেই হয়। এ কোম্পানিটিই হয়তো চীনে আমেরিকান পণ্যের সবচেয়ে বড় আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ছিল এক সময়।

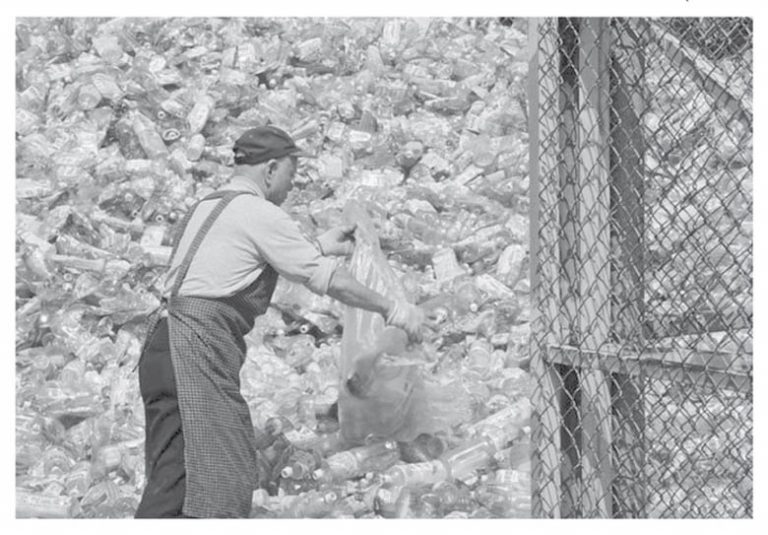

কী কী পণ্য তারা আনত ধারণা করতে পারবেন? হ্যাঁ, মার্কিনিরা যেসব নষ্ট কাগজ ফেলে দিত, সেগুলো তিনি কুড়িয়ে আনতেন। সাধারণত এ কাগজের সঙ্গে কিছু অনাকাক্সিক্ষত আবর্জনাও লেগে থাকত। টনের পর টন এসব উচ্ছিষ্ট কাগজের বেইল আমদানি হতো। জাহাজ ভর্তি করে তারা চীনের উদ্দেশে হাল ধরত। চীনে আসার পর কর্মীরা এসব কাগজ বাছাই করতেন।

এ পুরো কাজটি কিন্তু গল্পের মতো সহজ নয়। এমন অনেক কাগজ আসত, যা অতিমাত্রায় দূষিত। এ দূষিত কাগজগুলো কোনোভাবেই ব্যবহারের উপযোগী করা সম্ভব হতো না।

আবার এ কাজটি স্বয়ংক্রিয় উপায়ে সফল করাও সম্ভব হয় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় মানুষের হাতের ছোঁয়া।

এ কারণে ধনী দেশগুলো তাদের উচ্ছিষ্ট গাদা গাদা পণ্য বিভিন্ন দেশে জাহাজ বোঝাই করে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এসব দেশে প্রচুর দরিদ্র মানুষ আছে। তারা খুব কম মুজুরিতে আবর্জনা বাছাইয়ের কাজ করে থাকে। ফলে আবর্জনা ব্যবস্থাপনায় লাভের অঙ্কটাও থাকে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি কিছু।

১৯৮০ সাল থেকে শুরু। আজ অবধি এ কারবারটি খুব সহজ-সাবলীল গতিতে চলছে।

চীন এখন অর্থনীতিতে দ্রুত বেড়ে চলা দেশ। তারা নানা রকম প্রস্তুতকৃত পণ্য অসংখ্য জাহাজ বোঝাই করে বিদেশ পাঠায়। ফেরার সময় জাহাজগুলো থাকত ফাঁকা। তাই তারা সেসব দেশ থেকে বিভিন্ন উচ্ছিষ্ট পণ্য ফাঁকা জাহাজ বোঝাই করে দেশে এনে পুনর্ব্যবহারের যোগ্য করে তুলতে শুরু করল।

মি. ইনের মতো এরকম বহু উদ্যোক্তা ধীরে ধীরে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে শুরু করেন।

কিন্তু চীন যতই ধনী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হচ্ছে, তাদের সরকার ততই বিদেশ থেকে আবর্জনা এনে দেশকে একটি বিশ্ব-নর্দমায় পরিণত করার সিদ্ধান্তকে নির্মূল করতে চাইছে।

২০১৭ সালের কথা। এ বছর চীন তাদের করপাল নীতি ঘোষণা করে। এ নীতিতে চীন ঘোষণা দিল: কেবল উচ্চমাত্রায় বাছাই করা উচ্ছিষ্ট পণ্যই তারা গ্রহণ করবে। এমনকি জাহাজে যেসব স্টাফ থাকবে, তার এক শতাংশের অর্ধেক স্টাফ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে এই আবর্জনা দেশে আনতে পারবে। এটি ছিল দেশের অর্থনীতির জন্য এক বড় পরিবর্তন। এতে আগের দিনের চেয়ে দেশটিতে দূষণের মাত্রা ৪০ গুণ কমে এলো। দেশটিতে জাহাজভর্তি উচ্ছিষ্ট পণ্য আসার পরিমাণ একেবারে তলানিতে নেমে এলো।

সরকার ও রিসাইক্লিং কোম্পানিগুলো এ সংকট নিরসনে একে অপরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারা চিন্তায় পড়ে গেল এর বিকল্প খুঁজে ফিরতে। সারা পৃথিবী থেকে কুড়িয়ে আনা বেশি খারাপ আবর্জনাগুলো কি তারা অন্য কোনো গরিব রাষ্ট্রে নিয়ে গিয়ে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে আনবে, নাকি এসব উচ্ছিষ্ট দেশেই ভালোভাবে বাছাই করার জন্য উচ্চ বেতনভোগী চাকরিজীবীদের কাছ থেকে কর আদায় করবে? না, অন্য কী করা যায় এ নিয়ে গভীর চিন্তায় তারা মগ্ন হয়ে গেল।

এর মূল কার্যকারণটি একটি মন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো: ‘রিডিউস, রিইউজ, রিসাইকেল’ (কমিয়ে ফেলা, পুনরায় ব্যবহার করা, পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা)। অবশ্য পুরোনো কাচের বোতলকে চূর্ণ করে কিংবা গলিয়ে নতুন বোতল বানানোর চেয়ে তা ধুয়ে পুনরায় ব্যবহার করাই বেশি লাভজনক ও কার্যকর।

পুনরায় ব্যবহারের ধারণা পেতে গেলে আমাদের কাগজ আবিষ্কারের প্রাথমিক যুগে ফিরে যেতে হবে। প্রাচীনকালে যখন প্যাপিরাস ব্যবহার হতো কাগজ হিসেবে, তখন গ্রিসে ‘প্যালিম্পসেস্ট’ শব্দটি ব্যবহার হতো। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো ‘পুনরায় ব্যবহারের জন্য ঘষে-মুছে ফেলা’।

রোমানরা এক সময় ব্রোঞ্জের ভাস্কর গলিয়ে নতুন ভাস্কর তৈরি করত। আবার ১০০০ বছর আগে জাপান আরও নতুন ও বেশি কাগজ তৈরিতে পুরোনো কাগজের মণ্ড বানাত।

শত শত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, মানুষ বিভিন্ন কাগজ কারখানায় ছেঁড়া নেকড়া বিক্রি করে আসছে। এভাবে মানুষের উচ্ছিষ্ট পণ্য বিক্রি করে অর্থ আহরণের ইতিহাস পুরোনো। কিন্তু এসব কাঁচামালের মূল্য কেবল বাজারের ওপরই নির্ভর করে। বাজার যদি উচ্ছিষ্ট পণ্যকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের উৎসাহ দেখায়, তখনই তার মূল্যমান বেড়ে যায়।

পুরোনো দিনের এসব ধারণা আমাদের অবশ্যই নতুন করে বাস্তবায়ন করা অত্যাবশ্যক। ইদানীংকালে এসবের গুরুত্বও বেড়ে চলেছে।

১৯৫৫ সালের টাইম ম্যাগাজিনের একটি প্রবন্ধের শিরোনাম হয়েছিল ‘উচ্ছিষ্ট নিত্যপণ্য’। এখানে উচ্ছিষ্ট শব্দটিকে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। বরং তা সাদরে গ্রহণীয় করে তোলা হয়েছে। এ প্রবন্ধে বলা হয়, উচ্ছিষ্ট পণ্য গৃহস্থালির টুকিটাকি বিষয়কে আরও ঝামেলাযুক্ত করে তোলে। আবার এ ধরনের পরিবারই এক সময় কাগজ, প্লাস্টিকসহ বিভিন্ন উচ্ছিষ্ট বস্তু দিয়ে আবর্জনা বাক্সকে ভর্তি করে ফেলে। প্রবন্ধে আরও বলা হয়, ‘এগুলো পরিষ্কার করতে ৪০ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। এ কাজে কোনো গৃহকর্ত্রী বিরক্ত হলেও চলে না।’

বারবিকিউ রান্না কিংবা খাওয়ার পর আমরা কেন ফয়েল পেপারটি ফেলে দিই। অথচ এটি পুনরায় ব্যবহারের সুযোগ কিন্তু রয়েছেই। এটি দিয়ে আগুনরোধী এসবেস্টস হুবহু বানানো যায়।

‘দ্য ক্রায়িং ইন্ডিয়ান’ শিরোনামে একটি সুপরিচিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেছে। অন্তত এ বিজ্ঞাপনের প্রভাব আমেরিকায় ঠিকই পড়েছে। বিজ্ঞাপনটি প্রথম দেখা গিয়েছিল ১৯৭১ সালে। একজন ন্যাটিভ আমেরিকান সাধারণ লোক তার ক্যানোতে (ডিঙি নৌকা) প্যাডেল (পাদানি) মারতে মারতে নদীতীরের রাস্তার কাছে এসে থামলেন। নদীটি ছিল উচ্ছিষ্ট-আবর্জনায় দূষিত। এ সময় এক মোটরসাইকেল আরোহী ওই রাস্তা ধরে যেতে যেতে তার পায়ে লাগা ফাস্টফুডের আবর্জনায় ভর্তি ব্যাগটি লাথি দিয়ে নদীতে ছুড়ে ফেললেন।

এরপরই বিজ্ঞাপনচিত্রের নেপথ্য কণ্ঠে শোনা গেল: ‘মানুষ দূষণ শুরু করে, মানুষই এটি থামাতে পারে’।

পরক্ষণেই বিজ্ঞাপনচিত্রের ক্যামেরা ঘুরে ওই ন্যাটিভ আমেরিকান লোকটির ওপর পড়তেই দেখা গেল, লোকটির গাল বেয়ে গলে পড়ল এক ফোঁটা অশ্রুজল। বিজ্ঞাপনের বক্তব্য কিন্তু এখানেই শেষ নয়। অভিনেতা ছিলেন ইতালি থেকে অভিবাসিত আমেরিকান দ্বিতীয় প্রজন্ম। আর এর অর্থায়নে ছিল একটি স্বনামধন্য বেভারেজ ও প্যাকেজিং কোম্পানি।

এ সময় সঞ্চয়ী কৌশল ছিল ব্যাপক জনপ্রিয়: লোকেরা ঠাণ্ডা পানীয় কিনে তার বোতলটি ফিরিয়ে দিলে কিছু অর্থ ফিরে পেত। সঞ্চয়ী কৌশলের এ মডেলের ভেতর দিয়ে অব্যবহৃত পণ্য ফিরিয়ে আনার দায়টা যেন প্রস্তুতকারী কোম্পানিরই বলে বিবেচিত হতো। তাই তারা নিজেরাই মানুষকে উৎসাহ ও সুবিধা দিত।

কিন্তু ক্রায়িং ইন্ডিয়ান বিজ্ঞাপনটিতে ভিন্ন বার্তা দেখানো হলো। বোঝানো হলো, নিজেদের উচ্ছিষ্ট কাজে লাগানো বা ব্যবস্থাপনার দায়দায়িত্ব ভোক্তাসাধারণ নিজেরাই পালন করবে।

ফলে সঞ্চয় কৌশলটি ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারিয়ে একটি ফ্যাশনে গিয়ে ঠেকল। আর সুবিধাদির পুনর্ব্যবহার স্থানীয় সরকারের বিষয়ে পরিণত হলো।

এ পরিবর্তন নিয়ে ইতিহাসবিদ ডুনাওয়ে দাবি করেন, ‘ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের প্রশ্নে এ পরিবর্তন বড় ধরনের ব্যবস্থাতান্ত্রিক সংকটে পরিণত হয়।’ ডুনাওয়ের যুক্তিতে এটি ছিল একটি বাজে সিদ্ধান্ত।

উচ্ছিষ্ট পুনর্ব্যবহারের দিক দিয়ে এ সিদ্ধান্তের ফল ছিল কম কার্যকর। তবে আমরা নিজেরা অনেক বেশি সুখ অনুভব করার সুযোগ পেয়েছি।

ডুনাওয়ের এ বক্তব্যের সঙ্গে বোস্টন ইউনিভার্সিটির বিহ্যাভিওরাল অর্থনীতিবিদদের গবেষণা প্রতিবেদনে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তারা বলেন, যেসব লোক উচ্ছিষ্ট পুনর্ব্যবহারের বিষয়ের সুবিধা শিখল, তারাই এটি করতে শুরু করল। এটি ভালো; কিন্তু পরিশেষে তাদের পুনর্ব্যবহারের ফলে আরও বেশি উচ্ছিষ্ট-আবর্জনায় সয়লাব হতে থাকল। এক্ষেত্রে উচ্ছিষ্ট পুনর্ব্যবহারের বিষয়টি ব্যয়মুক্ত ছিল কি না সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে এটি নিশ্চিত করে বলা চলে, একেবারে কিছু খরচ না করে কোনো কিছুই নতুন করে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা যায় না।

অর্থনীতিবিদ মাইকেল মাঙ্গারের কথায় আসি। তিনিও বলেছেন, খোলাবাজারে উচ্ছিষ্ট বিলি ব্যবস্থাকে উম্মুক্ত করে দেওয়ার এ ধারণাটি ছিল একেবারেই বাজে।

যদি নিরাপদে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পুরো দায়দায়িত্ব জনগণের ওপর ছেড়ে দেন। সেক্ষেত্রে তাদের পকেট থেকেই অর্থ খরচ হবে। আর তখনই জনগণ বিভিন্ন খরচ কমাতে বিভিন্ন কুপথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। আর সেটাই হবে সবচেয়ে খারাপ।

কিন্তু আমরা এক সময় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য করের অর্থ দিয়ে ভর্তুকি দিতাম। আমরা মূলত জনগণকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এ কাজ করেছিলাম, যাতে করে তারা নিজ দায়িত্বে বর্জ্য ফেলে দেয় যথাযথ উপায়ে। কিন্তু দেখা গেল, আমরা মূলত জনগণের আচরণকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুললাম। কেননা, সমাজ বা রাষ্ট্র যখনই বর্জ্যব্যবস্থাপনার খরচ বা দায়দায়িত্ব নেয়, তখনই জনগণ ময়লা-আবর্জনা যা পায়, যেখানে-সেখানে ছুড়ে ফেলে।

তাহলে আমরা উচ্ছিষ্ট পুনর্ব্যবহারে কী উপায় অবলম্বন করব? এখানে ক্রায়িং ইন্ডিয়ানের মাধ্যমে নৈতিক সমাধানের উপায় দেখতে পেলাম। কিন্তু এটি আরেক সমস্যা তৈরি করে। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের থিংক ট্যাংক কেটো ইনস্টিটিউটের এক প্রবন্ধে মাঙ্গার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কাচের বোতল, টিনের ক্যান, প্লাস্টিক কফি কাপসহ বিভিন্ন উচ্ছিষ্ট পণ্য পুনর্ব্যবহারের জন্য খুব সাধারণভাবেই আমাদের খরচ ও লাভের মধ্যে তুলনা করে দেখাতে হবে। সেক্ষেত্রে যত ধরনের উপায় আছে, সেগুলোর মধ্যেও প্রতিতুলনার বিকল্প নেই।

তবে সুপরিকল্পিত উপায়ে ভূমি ভরাট পদ্ধতিটি আজকের দিনে বেশ নিরাপদ। এর মাধ্যমে উৎপাদিত মিথেন দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ উপাদন করতে পারি।

আধুনিক বর্জ্য ভস্মিভূতকরণ প্রক্রিয়াও হতে পারে শক্তির একটি পরিচ্ছন্ন উৎস।

তবে আমরা এখন পর্যন্ত বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের কাজটিকে একটি নৈতিক কাজ বলে বিবেচনা করে চলেছি। কিন্তু কবে এ ধারণার পরিসমাপ্তি ঘটবে? এটি আমাদের চীনের জাতীয় করপাল নীতির কাছেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আসলে আমরা নিয়ত পেছনের দিকেই ছুটে চলেছি। এভাবে পেছনের দিকে ছুটে গেলে হয়তো আমাদের একটি নির্দিষ্ট উপায় বের করা সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু তা দিয়ে তো আমরা নিয়ত পেছনেই ফিরে যাব।

এক সময় তাইওয়ানকে বলা হতো ‘গার্বেজ আইল্যান্ড’ বা আবর্জনার দ্বীপ। কিন্তু তাইওয়ান এখন বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের দিক দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র বলে খ্যাতি লাভ করেছে।

কিন্তু তারা এ পর্যায়ে কীভাবে এলো? কেবল জনগণের নৈতিকতা বা বিবেকের কাছে ছেড়ে দিয়ে বর্জ্যব্যবস্থাপনায় কতটা সফলতা আসতে পারেÑসে ব্যাপারে তাইওয়ান এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টের প্রধান স্মিথসোনিয়ান ম্যাগাজিনকে বলেন, যদি জনগণই এটি করতে পারত, তবে তাদের সবাইকে দিয়ে এটি কেন সম্ভব হয় না?

সম্ভবত আমাদের একটি ব্যবস্থাতান্ত্রিক জবাব প্রয়োজন পড়েছে। বলা যেতে পারে, এর নিয়ন্ত্রকরাই নতুন নতুন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় উৎসাহ দিতে পারে। যেমন, বোতলের পুনরায় ব্যবহার-কৌশল। এটি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে ভাবাবে। তারা তাদের পণ্যের জন্য বোতলের পুনরায় ব্যবহারে বিভিন্ন উৎসাহ ও সুবিধা দিয়ে থাকবে।

এসব আলোচনা বিভিন্ন লোকপ্রবাদের মধ্যেই নিহিত। এটিকে ‘দ্য সারকুলার ইকোনমি’ বলা হয়। এ ধারণাটিও তাইওয়ানের ইং-ইং লাইয়ের আলোচনায় উদ্ধৃত হয়েছে। আবার এখানে প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের কাজটিও হতে পারে। যুক্তরাজ্যের একটি স্টার্ট-আপে বলা হয়েছে, এ প্রণালিতে বিভিন্ন মিশ্র প্লাস্টিক উৎপন্ন করা সম্ভব। তবে তেলের ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। এটি কোনোভাবেই পুনর্ব্যবহার সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে কাজটি খুবই কঠিন হয়ে পড়বে।

অস্ট্রেলিয়ার একটি মল সাম্প্রতিক সময়ে এক নতুন ধারণা আবিষ্কার করেছে। তারা একটি কৃত্রিম যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। কোন কোন বস্তু বর্জ্য বলে গণ্য হবে এবং কোনটি নতুন করে ব্যবহারের যোগ্য করে তোলা যাবে এ যন্ত্রটি তা বাছাই করতে সক্ষম। আবার এস্টেট অব দ্য আর্ট এক্ষেত্রে রোবটের সুবিধা হাজির করেছে। রোবট, লেজার, ম্যাগনেট ও এয়ার জেটের মাধ্যমে তারা বর্জ্য বাছাইয়ের কাজ সহজেই করতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু চীন ও চীনের বাইরের নিন্ম মজুরির শ্রমিকরা এ কাজ যত নিপুণতার সঙ্গে করতে পারে, এসব প্রযুক্তি তা করতে পারে না। এ কারণেই আরও ভালো কোনো প্রযুক্তি আবিষ্কারের দায় বা উৎসাহ এখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর বর্তায়। এটি কেবলই তাদের নিজেদের প্রয়োজন বা স্বার্থেই।

অর্থনীতিবিদ ও সাংবাদিক, বিবিসি

বিবিসি হতে ভাষান্তর: মিজানুর রহমান শেলী