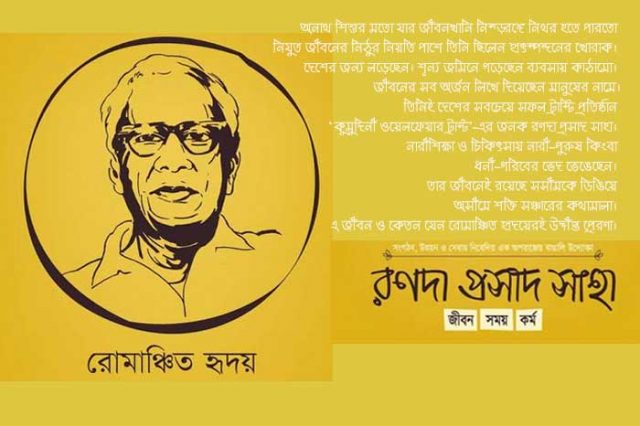

অনাথ শিশুর মতো যার জীবনখানি নিস্তরঙ্গে নিথর হতে পারতো নিযুত জীবনের নিঠুর নিয়তিপাশে তিনি জুগিয়েছেন হৃৎস্পন্দনের খোরাক। দেশের জন্য লড়েছেন। শূন্য জমিনে গড়েছেন ব্যবসায় কাঠামো। জীবনের সব অর্জন লিখে দিয়েছেন মানুষের নামে। তিনিই দেশের সবচেয়ে সফল ট্রাস্টি প্রতিষ্ঠান ‘কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট’-এর জনক রণদা প্রসাদ সাহা। নারীশিক্ষা ও চিকিৎসায় নারী-পুরুষ কিংবা ধনী-গরিবের ভেদ ভেঙেছেন। তার জীবনেই রয়েছে সসীমকে ডিঙিয়ে অসীমে শক্তি সঞ্চারের কথামালা। এ জীবন ও কেতন যেন রোমাঞ্চিত হৃদয়েরই উদ্দীপ্ত প্রেরণা। পর্ব-৫৪

মিজানুর রহমান শেলী: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হলো। সালটা তখন ১৯৪৫। এ বছরের ২৯ মার্চ রণদা প্রসাদ সাহা জর্জ অ্যান্ডারসনের কাছ থেকে তার কোম্পানির (পূর্বেকার ডেভিড কোম্পানি) যাবতীয় সম্পত্তি কিনে নেন। এই ডেভিড কোম্পানিকে রণদা প্রসাদ তার মায়ের নামে নামকরণ করলেন ‘কুমুদিনী’। এই কুমুদিনী প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন রণদা প্রসাদ সাহা তার নৌপরিবহন ও পাটসহ বিভিন্ন ব্যবসা চালাতে থাকেন। উল্লেখ্য, তার ব্যবসা তখনও কলকাতায় চলছিল। অর্থাৎ কলকাতা ও নারায়ণগঞ্জ এ দুই জায়গাতেই তার ব্যবসা, বাণিজ্য ও সেবামূলক কাজ পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক ডামাডোলে আসতে থাকে নতুন হাওয়া। এবার ব্রিটেনকে ভারত ছাড়তেই হবে। ভারত স্বাধীন হবে। তবে সমগ্র ভারতবর্ষ এক হবে কি না, তা নিশ্চিত নয়। পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন চলছে দুর্বার গতিতে।

অবশেষে ভারত স্বাধীন হলো। সালটা ১৯৪৭। তবে তা দ্বিখণ্ডিত হলো ভারত ও পাকিস্তান নামে। পাকিস্তানের দুটো অংশ জাতিগত পরিচয় পূর্ব-পশ্চিম দুই প্রান্তে থেকেও এক থাকল। একতাবদ্ধ হলো। হিন্দু ও মুসলিম দুটি জাতিসত্তার ভিত্তিতে এই বিভক্তি। পরিচয়ে রণদা প্রসাদ সাহা একজন হিন্দু। কিন্তু বিশ্বাস, আদর্শ আর মননে তিনি জাতিগত পরিচয়ের চেয়েও বড় তিনি একজন মানুষ। আর তার জন্ম পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে। অর্থাৎ জন্ম ভূমির এ পরিচয়টিই রণদা তার আসল পরিচয় বলে মেনে নিলেন। দৃঢ়ভাবে জন্ম ভূমিকে ভালোবাসার প্রেরণায় তিনি হিন্দু-মুসলিম দুই জাতিগত দ্বদ্বের মাঝেও মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এলেন। অর্থাৎ কলকাতা ছাড়লেন। নারায়ণগঞ্জেই তার ব্যবসায়ের পরিকাঠামো গড়ে তোলায় মন দিলেন।

এই কঠিন ও দৃঢ়চেতা সিদ্ধান্তের পেছনে রণদা আসলে কী ভেবেছিলেন সঠিক করে তা বলা যায় না। কেননা এ বিষয়ে তিনি বলে যাননি। তবে গবেষণার মানদণ্ডে কিছুটা হলেও অনুসন্ধানের দাবি রাখে। ব্যবসায় ও অথবা বিশ্বাস যে কোনো মাত্রায় তিনি হয়তো পূর্ব পাকিস্তানকেই বেছে নিয়েছিলেন।

আধুনিক কালে এমনকি আগের দিনেও বড় বড় কারখানায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কিছু লোক কাজ করতেন। সাধারণত কিছু ক্রিটিক্যাল ফ্যাক্টরকে মাথায় রেখে তারা এ সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে থাকেন। ফ্যাক্টরগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: ১. ক্রিটিক্যাল ডিমান্ড ফ্যাক্টর, ২. ক্রিটিক্যাল কস্ট ফ্যাক্টর। ক্রিটিক্যাল ডিমান্ড ফ্যাক্টরের মধ্যে প্রতিযোগীদের অবস্থান, ভোক্তাবাজারের সম্ভাব্যতা প্রভূত বিষয় কাজ করে। অন্যদিকে কস্ট ফ্যাক্টরের মধ্যে ভূমি, শ্রম, উপকরণ, যোগাযোগসহ বিভিন্ন খরচ উল্লেখযোগ্য।

রণদা প্রসাদ সাহার এ সময় নৌপরিবহন আর পাটের ব্যবসাই প্রধান। তাই এ দুই ব্যবসার সুবিধা-অসুবিধাই তিনি বিবেচনা করবেন ব্যবসাকেন্দ্র নির্ধারণে। নৌপরিবহনে নারায়ণগঞ্জের গুরুত্ব ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। আর পাটের ব্যবসা ৪৭ এবং তার পরবর্তী সময়ে আরও বেশি সমৃদ্ধি পেতে থাকে এ নারায়ণগঞ্জে। বলা চলে পাকিস্তান সৃষ্টির পরে কলকাতা পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াই নারায়ণগঞ্জে পাট ব্যবসার গুরুত্ব আকস্মাৎ বেড়ে যায়। কাঁচামাল উৎপাদন, বিক্রি ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করে সহজেই সম্ভাবনাময়ী ব্যবসাকেন্দ্রের অবস্থান অনুমান করা যায়। রণদা প্রসাদ সাহাও তাই হয়তো নারায়ণগঞ্জের সম্ভাবনা অনুধাবন করেছিলেন।

ব্রিটিশ শাসনামলে কাঁচা পাট ব্যবসায় মোটামুটি চারটি স্তর ছিল। প্রথমত, হাট নামে পরিচিত গ্রাম্য বাজার, তারপর মাধ্যমিক বা মফস্বল বাজার। তৃতীয়ত, কলকাতার প্রান্তিক বাজার এবং চতুর্থত, কলকাতা রফতানি বাজার। ফড়িয়া ও ব্যাপারীরা হাটে হাটে চাষিদের কাছ থেকে পাট কিনে মাধ্যামিক বাজারের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতেন। এই মফস্বল বা মাধ্যমিক বাজার ছিল প্রধান সড়কের পাশে অথবা স্টিমারঘাট ও রেলওয়ে স্টেশনের কাছে। এরপর মধ্যস্বত্ব ব্যবসায়ীরা পালাক্রমে কেনা পাট কলকাতার প্রান্তিক বাজারের বেলারদের কাছে বিক্রি করতেন। বেলাররা আবার সে পাট কলকাতার রফতানি বাজারে জাহাজিদের কাছে বিক্রি করতেন। এ জাহাজিরাই পাট রফতানি করত।

কিন্তু সহসা পাকিস্তান সৃষ্টির পরে এই চিত্র পাল্টে গেল। কলকাতার স্থান দখল করে নেয় প্রাচ্যের ডান্ডি হিসেবে পরিচিত নারায়ণগঞ্জ।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে পাট চাষ হলেও উনিশ শতকের প্রথম দিকে মূলত এটি বিস্তার লাভ করে। ১৮৪০ সালে ব্যাপকভাবে পাট উৎপাদন শুরু হয়। ১৯৫০-১৯৭০ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত পাট ও পাটজাত সামগ্রী পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস ছিল। দেশ বিভাগের সময় সব পাটকল ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পড়ে। অন্যদিকে প্রধান পাট উৎপাদনকারী জেলা পূর্ব পাকিস্তানের আওতাধীন হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে কোনো পাটকল ছিল না। আবার পাটের গাইড বাঁধাইয়ে ছিল দুর্বলতা। কিন্তু দেশ বিভাগের কারণে হঠাৎ করেই নারায়ণগঞ্জে বৈদেশিক চাহিদা বাড়তে থাকে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে নারায়ণগঞ্জের ব্যবসায়ীরা কিছু উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়। এ পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ী বাওয়া গ্রুপ ও আদমজী পরিবার নারায়ণগঞ্জে পাটকল স্থাপনে এগিয়ে আসে। ফলে নারায়ণগঞ্জে প্রতিষ্ঠা হলো পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিলস। এখানে উৎপাদন শুরু হয় ১৯৫১ সালের ১২ ডিসেম্বর। এর আগে পশ্চিম পাকিস্তানের বাওয়া গ্রুপ শীতলক্ষ্যার তীরে প্রথম পাট কারখানা স্থাপন করে। উৎপাদন শুরু হয় ১৯৫১ সালের ১৮ মে। এভাবেই নারায়ণগঞ্জ পরিণত হয় পাট শিল্পকেন্দ্রে। অর্থাৎ রণদা প্রসাদ সাহার নারায়ণগঞ্জে ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন ছিল অবস্থানগত কারণে যুক্তিযুক্ত। আর এটাই হলো কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ক্রিটিক্যাল ডিমান্ড ফ্যাক্টর। অর্থাৎ রণদা প্রসাদ সাহা ক্রিটিক্যাল ডিমান্ড ফ্যাক্টর বিবেচনায় সফল হয়েছিলেন বলতেই হয়।

অন্যদিকে ক্রিটিক্যাল কস্ট ফ্যাক্টর বিবেচনায় নারায়ণগঞ্জে রণদার ভূমি, শ্রম, উপকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রেক্ষিত বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। রণদা প্রসাদ সাহা ১৯৪০ সালে জর্জ অ্যান্ডারসনের কাছ থেকে পাটের ব্যবসার যাবতীয় উপকরণ কিনে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে পাটের ব্যবসার উপকরণগত সংকট তার অবস্থান নির্ধারণের আগেই সমাধা হয়ে যায়। এরপর ১৯৪৫ সালে ডেভিড কোম্পানির সম্পত্তি ও স্থাপনার যাবতীয় কিছু অধিগ্রহণ করলেন। তাতে রণদা প্রসাদ সাহার নারায়ণগঞ্জে ব্যবসায় স্থায়ী হতে ভূমি ও উপকরণ সংকট আরও কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। ডেভিড কোম্পানির ভূ-সম্পত্তি এতটাই সুবিধাজনক ছিল যে, চারদিকে সরু শীতলক্ষ্যা নদীর সরু প্রশাখাকে ঘিরে উঁচু উঁচু স্থাপনার নির্মাণ করা সহজ হয়েছিল। ফলে এই জলশাখায় যে ডক-ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছিল, তা কুমুদিনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সমূহ স্থাপনা দ্বারা তিন দিক থেকে একটি সুরক্ষা প্রাচীর তৈরি করেছিল। অথবা বলা চলে একটি চত্বরের মাঝেই রণদা তার পাটের ব্যবসা ও নৌপরিবহন ব্যবসার ভ‚-সংস্থান করতে পেরেছিলেন খুব পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত পরিকল্পনায়। নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি। যোগাযোগের দিক দিয়ে এ অঞ্চলটি ছিল দেশের সবচেয়ে সুবিধাজনক, সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। এখানে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শিল্প শ্রমিকের উদ্ভব স্বল্প দিনের ঘটনা। পঞ্চাশের দশকে যেসব দক্ষ শ্রমিক বস্ত্রকল, পাটকল, দিয়াশলাই কারখানা, যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা, তেলকল প্রভৃতি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ছিল তাদের দৈনিক গড় মজুরি ছিল ৪.২২ টাকা। এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অদক্ষ শ্রমিকের গড় মজুরি ছিল ২.৫৩ টাকা। এই মজুরিমান সে সময়ের ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তোলার জন্য অনুক‚লে ছিল বলতেই হয়। তবে দিনে দিনে দ্রব্যমূল বাড়তে থাকায় শ্রমের দামও বেড়ে যায়। এই বৃদ্ধি অবশ্য আনুপাতিক হিসেবে ভারসাম্য বজায় রেখেছিল। ১৯৬৩ সালে দক্ষ শিল্প শ্রমিকের গড় মজুরি দাঁড়ায় ৪.৪৯ টাকা। আর অদক্ষদের ২.৫২ টাকা। এরপর ১৯৬৪ সালে দক্ষ শিল্প শ্রমিকের মজুরি বেড়ে হয়েছিল ৪.৬০ টাকা আর অদক্ষদের ২.৪৮ টাকা। কার্যত রণদা প্রসাদ সাহার নারায়ণগঞ্জে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান স্থানান্তর ও স্থায়ীকরণের সিদ্ধান্তখানি ব্যবসায় শাস্ত্রে সফল ছিল বলে প্রতীয়মান হয়।

তবে কলকাতা থেকে নারায়ণগঞ্জে স্থানান্তর হওয়ার পেছনে আরও কিছু কারণ থাকতে পারে বলে অনুমান করা চলে। কেননা তিনি যতটা ছিলেন ব্যবসায়ী, তার চেয়ে বেশি একজন ব্রতচারী। তিনি ইতোমধ্যে তার পিত্রালয় মির্জাপুর ও আশপাশের কয়েক জেলায় সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এখানে তার সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো সফলতা, সমৃদ্ধি ও সুনাম কামিয়ে চলেছিল নিয়ত ধারায়। এ অঞ্চলের মানুষও তাকে ভালোবাসতে শুরু করেছিল জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে। আর জন্ম ভূমি ও মানুষের প্রতি তার অকৃত্রিম প্রেম তো ছিল নিরবধি। এসব প্রেম ও ব্রতচারী মনোভাব তাকে নিঃসন্দেহ কলকাতা ছেড়ে নারায়ণগঞ্জে স্থানান্তরে প্রভাবকের মতো ভ‚মিকা রেখেছিল। তবে ঠিক কোন কারণটা তার কাছে মোক্ষ হয়ে উঠেছিল, তা বলা যায় না নিশ্চিত করে। পরিশেষে এ কথাটি নিশ্চিত করে বলা চলে, তিনি একজন বণিক ও ব্রতচারী হিসেবে সঠিক সিদ্ধান্ত ও সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন।

গবেষক, শেয়ার বিজ

mshelleyjuÑgmail.com