সেলিনা আক্তার:সারা পৃথিবীতে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর একটি ভূমিকম্প। আমাদের দেশে প্রায় প্রতি বছর মৃদু মাত্রায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে যেকোনো সময় ভূমিকম্প হতে পারে। বাংলাদেশ ভূমিকম্পের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, বিশেষ করে উচ্চ মাত্রায় ভূমিকম্প হলে রাজধানী ঢাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গবেষণায় বিষয়টি উঠে আসছে। সরকার প্রণীত ভূমিকম্প ঝুঁকি নিরূপণ মানচিত্রে; যেখানে পুরো দেশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন জেলাগুলো হচ্ছে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর ও নেত্রকোনা। আর ঝুঁকি-২ বা মধ্যম ঝুঁকিতে রয়েছে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর ও কুড়িগ্রাম। এর বাইরে দেশের অন্যান্য এলাকাগুলো কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৯৮৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১২টি মাঝারি মানের ভূমিকম্প বাংলাদেশ ও এর আশপাশ অঞ্চলে হয়েছে, যার অধিকাংশেরই উৎপত্তিস্থল ছিল ভারত; বিশেষ করে ত্রিপুরা, আসাম ও মিজোরাম অঞ্চলে। ১৯৮৮ সালে ৫.৮ মাত্রার ভূমিকম্প সিলেট অঞ্চল বেশ জোরেশোরে কেপে উঠে, যার স্থায়িত্ব ছিল ৫০ সেকেন্ডেরও বেশি। আর এ ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। ১৯৮৯ সালে ৫.২ মাত্রায় ভূমিকম্পে কেঁপে উঠে সিলেট ও এর আশপাশ এলাকা। ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের তথ্য-উপাত্ত বশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৮ সালে তিনবার, ২০১৯ সালে একবার, ২০২০ সালে দুবার, ২০২১ সালে তিনবার ও ২০২২ সালে একবার ভূকম্পন হয়েছে, যার গড়মাত্রা ছিল ৪.১ থেকে ৫.৬ এর মধ্যে। বিজ্ঞানীদের মতে, বাংলাদেশ মূলত ইন্ডিয়ান প্লেটের ওপর অবস্থিত। আর এ প্লেট ক্রমাগতভাবে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে ইউরোশিয়ান প্লেটের দিকে ধাবিত হচ্ছে, যার পরিমাণ প্রতি বছরে ৪ দশমিক ৬ থেকে ৪ দশমিক ৮ সেন্টিমিটার। এর ফলে ইন্ডিয়ান প্লেট ইউরোশিয়ান প্লেটের নিচে ঢুকে যাচ্ছে। বাংলাদেশে যেকোনো সময় শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে। ভূমিকম্পের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য আমাদের সচেতন থাকার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ভূ-অভ্যন্তরে শিলায় পীড়নের জন্য যে শক্তির সঞ্চয় ঘটে, সেই শক্তির হঠাৎ মুক্তি ঘটলে ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষণিকের জন্য কেঁপে ওঠে এবং ভূ-ত্বকের কিছু অংশ আন্দোলিত হয়। এই রূপ আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। কম্পন-তরঙ্গ থেকে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, তা ভূমিকম্পের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এ তরঙ্গ ভূ-গর্ভের কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং উৎসস্থল থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্প সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে ১-২ মিনিট স্থায়ী হয়। তবে কিছু কিছু ভূমিকম্প ৮-১০ মিনিটও স্থায়ী হয়। মাঝে মাঝে কম্পন এত দুর্বল হয় যে, তা অনুভব করা যায় না। কিন্তু শক্তিশালী ও বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং অসংখ্য প্রাণহানি ঘটে। সাধারণ জ্ঞানে ভূমিকম্প শব্দটি দ্বারা যেকোনো প্রকার ভূকম্পনজনিত ঘটনাকে বোঝায়-সেটা প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্যসৃষ্ট যাই হোক না কেন। বেশিরভাগ ভূমিকম্পের কারণ হলো ভূগর্ভে ফাটল ও স্তরচ্যুতি হওয়া কিন্তু সেটা অন্যান্য কারণ যেমন অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস, খনিতে বিস্ফোরণ বা ভূগর্ভস্থ নিউক্লিয়ার গবেষণায় ঘটানো আণবিক পরীক্ষা থেকেও হতে পারে। ভূমিকম্পের প্রাথমিক ফাটলকে বলে ফোকাস বা হাইপোসেন্টার। এপিসেন্টার হলো হাইপোসেন্টার বরাবর মাটির উপরিস্থ জায়গা। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূমিকম্প মাপক রিখটার স্কেলে ৩ থেকে ৩.৯৯ পর্যন্ত মৃদু ধরনের, ৪ থেকে ৪.৯৯ পর্যন্ত হালকা ধরনের, ৫ থেকে ৫.৯৯ পর্যন্ত তীব্র ভূমিকম্প, ৭ থেকে ৭.৯৯ পর্যন্ত প্রলয়ংকরী এবং ৮ থেকে ৮ এর ওপরে গেলে মহাপ্রলয়ংকরী ভূমিকম্প হিসেবে গণ্য।

বাংলাদেশে ঘন ঘন ভূমিকম্প না হলেও দেশটি ভূমিকম্প অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, গত ২০০ বছরের মধ্যে প্রতি ৩০ বছরে এই অঞ্চলে গড়ে একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ৩০ থেকে ৩৫টি মৃদু ভূমিকম্প হয়। বাংলাদেশে ভয়াবহ ভূমিকম্পে বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস হওয়াসহ, অগণিত জীবজন্তু ও মানুষের মৃত্যু এবং সর্বোপরি নদীর গতিপথ পরির্বতনের ইতিহাস পাওয়া যায়। স্মরণকালের মধ্যে বাংলাদেশে অনুভূত ভয়াবহ ভূমিকম্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল ভূমিকম্প, ১৯৩২ সালের উত্তরবঙ্গ ভূমিকম্প, ১৯৩৫ ও ৪২ সালের মধ্যে বাংলার ভূমিকম্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভূমিকম্প বিশারদদের মতে কোনো এলাকায় একবার ভূমিকম্প হলে সেখানকার মাটির স্তর আলগা হয়ে যায়। আলগা মাটির স্তর ধীরে ধীরে শক্ত হতে থাকে এবং এতে প্রায় ১০০ বছর লেগে যায়। মধুপুর বা আসামের ডাউকি নদীর তলদেশচ্যুতি থেকে যদি ৮ মাত্রা বা তার চেয়ে অধিক মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে তবে বাংলাদেশের ব্যাপক ক্ষতি হবে। বিশেষ করে ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকার ক্ষতি হবে অকল্পনীয়। ভূমিকম্পে ঢাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী কারণগুলো হচ্ছেÑজনসংখ্যার ঘনত্ব, অল্প জায়গায় অধিক ভবন, অপরিকল্পিত অবকাঠামো প্রয়োজনীয় খোলা জায়গার অভাব, গলিপথ, লাইফলাইনগুলোর অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। যদি কখনও ঢাকা শহরের বড়ো ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানে তবে সরু গলিপথের কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হবে। ফলে ভূমিকম্প-পরবর্তী সময় ব্যাপক প্রাণহানি ঘটবে। বছর কয়েক আগে এক জরিপে জানানো হয়, বাংলাদেশে ৭ থেকে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হলে রাজধানী ঢাকার প্রায় ৭২ হাজার ভবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা রাতের বেলা হলে নগরীর ৯০ হাজার মানুষ হতাহত হবে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি হবে। সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি) ও জাইকা ২০০৯ সালে ঢাকায় সাত বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হলে শহরের ৭২ হাজার ভবন ভেঙে পড়বে; এক লাখ ৩৫ হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা বা ড্যাপ ২০২২ অনুযায়ী, ঢাকা মহানগরী এলাকায় মোট রাস্তার মাত্র ১০ শতাংশের প্রস্থ ২০ ফুট বা তার বেশি। অর্থাৎ ৯০ শতাংশ রাস্তা ২০ ফুটের কম চওড়া। এসব অপ্রশস্ত রাস্তা ভূমিকম্প বা যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বড় বাধা তৈরি করতে পারে। সারাদেশে বড় বড় শহরে সিটি করপোরেশনের মাধ্যমে সেখানকার বাসাবাড়ি ভূমিকম্পন-সহনীয় কি না, সেটা যাচাই করতে হবে কোনো ভবনের ভিত্তি দুর্বল হলে তা মজবুত করার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, ভূমিকম্পে ৯০ শতাংশ মানুষ মারা যায় ভবন ধসে।

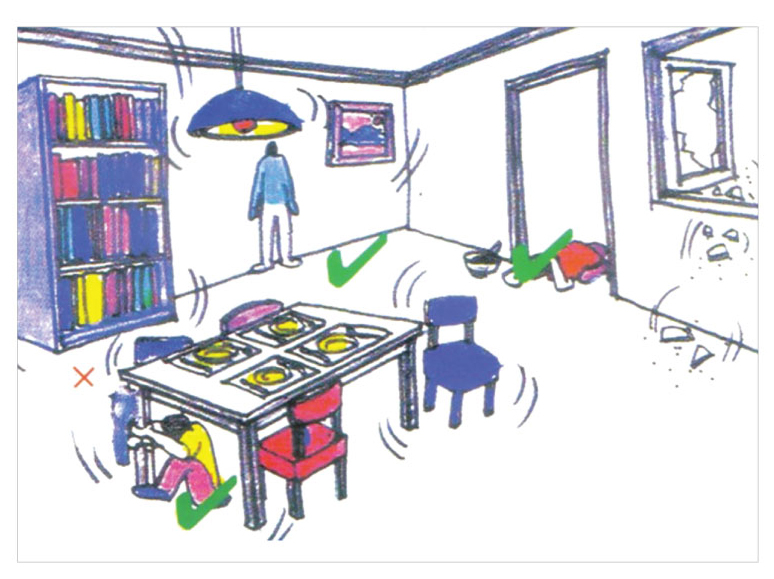

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া গেলেও ভূমিকম্পের বেলায় সুযোগ নেই। ভূমিকম্পে ঘরের ছাদ বা দেয়াল ধসে, বৈদ্যুতিক খুঁটি বা গাছ পড়ে গিয়ে ক্ষয়ক্ষতি ঘটে থাকে। এছাড়া বৈদ্যুতিক তার পড়ে বা গ্যাস লাইন ফেটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে এবং তাতে ক্ষয়ক্ষতি বেড়ে যায়। ফলে ভূমিকম্প সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলে হতাহতের ঘটনা কমিয়ে আনা সম্ভব। ভূমিকম্পের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে আমাদের জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা মেনে বাড়ি নির্মাণ করা; গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সংযোগ ঝুঁকিমুক্ত কি না তা নিয়মিত পরীক্ষা করা ও এগুলো অবস্থান এবং বন্ধ করার নিয়ম সম্পর্কে বাসার সবাইকে জানিয়ে রাখা; জরুরি অবস্থায় বাড়ি থেকে বের হওয়ার সম্ভাব্য একাধিক পথ ও বাড়ির পাশের ফাঁকা জায়গা পরিবারের সবাইকে দেখিয়ে রাখা; ভূমিকম্পের কারণে ঘরের ভারী আসবাবপত্র যেমন- আলমারি, শেল্ফ, ফুলের টব, ছবির ফ্রেম ইত্যাদি পড়ে গিয়ে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটতে পারে সেজন্য পেছনে থেকে আংটা লাগিয়ে দেয়ালের সঙ্গে আটকিয়ে রাখা; ভারী ও ভঙ্গুর জিনিসপত্র সেলফের নিচের দিকে রাখা; ফায়ার স্টেশন, হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের টেলিফোন নম্বর বাড়ির প্রকাশ্য স্থানে রাখা যাতে সবাই তা দেখতে পারে; বহুতল ভবন, মার্কেট, হোটেল, বিদ্যালয়ের সিঁড়ি প্রশস্ত করা এবং জরুরি দরজা ও সিঁড়ির ব্যবস্থা রাখা, ভূমিকম্পের সময় আত্মরক্ষার জন্য ঘরে একটি ব্যাগে রেডিও, টর্চ লাইট, হাতুড়ি, হেলমেট, কুড়াল ও প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামগুলো মজুত রাখতে হবে।

ভূমিকম্পের সময় কী করা উচিত এবং কী নয়Ñ এ বিষয়ে ধারণা থাকা খুবই জরুরি। ভূকম্পন অনুভূত হলে শান্ত থাকতে হবে, আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করা বা সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। কারণ ভূমিকম্প সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ সেকেন্ড স্থায়ী হয় এবং তা বুঝে উঠতেই ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড সময় চলে যায়। তাই ভূমিকম্পের সময় ভবন থেকে দৌড়ে বের হওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ভূমিকম্পের সময় বিছানায় থাকলে বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে নিতে হবে এবং টেবিল, ডেস্ক বা শক্ত কোনো আসবাবপত্রের নিচে আশ্রয় নিতে হবে। যার নিচে আশ্রয় নেবেন তা এমনভাবে ধরে থাকতে হবে যাতে সেটি মাথার ওপর থেকে সরে না যায়। এ সময় শক্ত দরজার চৌকাঠের নিচে অথবা পিলারের পাশে আশ্রয় নেয়া উত্তম। রান্নাঘরে থাকলে যত দ্রুত সম্ভব বের হয়ে আসতে হবে। সম্ভব হলে দ্রুত বাড়ির বিদ্যুতের মূল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং গ্যাসের চাবি বন্ধ রাখতে হবে। উঁচু বাড়ির জানালা, বারান্দা বা ছাদ থেকে লাফ দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করা বোকামি। এ সময় লিফ্ট ব্যবহার করা বিপজ্জনক। ঘরের বাইরে থাকলে গাছ, উঁচু বাড়ি, বিদ্যুতের খুঁটি থেকে দূরে খোলা স্থানে আশ্রয় নিতে হবে। জনাকীর্ণ ঘর যেমন-গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি, হাসপাতাল, সিনেমা হল, মার্কেটে থাকলে বাইরে বের হওয়ার জন্য দরজার সামনে ভিড় করা উচিত নয়। গাড়িতে থাকলে ওভারব্রিজ, ফ্লাইওভার, গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি থেকে দূরে গাড়ি থামাতে হবে। ভূকম্পন না থামা পর্যন্ত গাড়ির ভেতরেই অবস্থান করতে হবে। ভূমিকম্পের ফলে ভাঙা দেয়ালের নিচে চাপা পড়লে বেশি নড়াচড়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। এ সময়ে কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতে হবে যাতে ধুলাবালি শ্বাসনালিতে না ঢোকে। সম্ভব হলে দেয়ালের পাশে সরে আসতে হবে এবং উদ্ধারকারীদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে হবে। শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে উচ্চৈস্বরে চিৎকার করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, এ সময় যাতে শ্বাসযন্ত্রে ধুলাবালি প্রবেশ না করে।

এসব বিষয় ছাড়াও ভূমিকম্প-পরবর্তীতে করণীয় কিছু বিষয় রয়েছে। কারণ সাধারণত একবার ভূমিকম্প হলে পরপর কয়েকটি কম্পনের ঘটনা ঘটে থাকে। ভূমিকম্প-পরবর্তী করণীয়গুলো হলোÑপ্রথমবার অনুভূত কম্পন থেমে যাওয়ার পর ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে সারিবদ্ধভাবে বের হয়ে খালি জায়গায় আশ্রয় নেয়া; বৈদ্যুতিক বা টেলিফোনের খুঁটি ও তার, উঁচু দেয়াল ও ভবন থেকে দূরে থাকা; গ্যাস বা অন্য কোনো রাসায়নিক দ্রব্যের গন্ধ পেলে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়া; জরুরি তথ্য পাওয়ার জন্য সম্ভব হলে রেডিওসেট ব্যবহার করা; কেউ অসুস্থ হলে যথাসম্ভব দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; উদ্ধার কাজে নিয়োজিত সংস্থাগুলোকে সহযোগিতা করা; উদ্ধারের ক্ষেত্রে শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেয়া। মনে রাখতে হবেÑপ্রথমবার কম্পনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ভবন, ব্রিজ ও বিভিন্ন অবকাঠামো পরবর্তী ভূকম্পনে ধসে যেতে পারে, তাই সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে।

ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হবে। তবে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। তাই এসব বিষয়ে নিজে জানতে হবে ও প্রতিবেশীকে জানাতে হবে। সর্বোপরি ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রয়োজন নিজ দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

পিআইডি নিবন্ধ