কমল চৌধুরী: উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে চলচ্চিত্র আবিষ্কার পূর্ণতা পাওয়ার পর গণমাধ্যমের এই ক্ষেত্রটি প্রযুক্তিগতভাবে বিনোদন-তথ্য-শিক্ষা-প্রভাবমূলক মাধ্যম হিসেবে, বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ও নান্দনিক শিল্প হিসেবে বিকশিত, বর্ধিত ও সমাদৃত হয়েছে। শতবর্ষের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে সংস্কৃতি বিকাশের এক শক্তিশালী মাধ্যম।

বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগৎও সমৃদ্ধ। নিছক বিনোদন নয়, এর মাধ্যমে রয়েছে সমাজ পরিবর্তনের ব্যাপক সুযোগ। এদেশে চলচ্চিত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্ব চলচ্চিত্রের সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব বাংলার দর্শকের পরিচয় অনেক দিনের। চলচ্চিত্র নির্মাণে স্টুডিও ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা না থাকায় পূর্ব বাংলার সিনেমা হলগুলো পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাইরের ছবির প্রদর্শনী কেন্দ্র হয়েই ছিল।

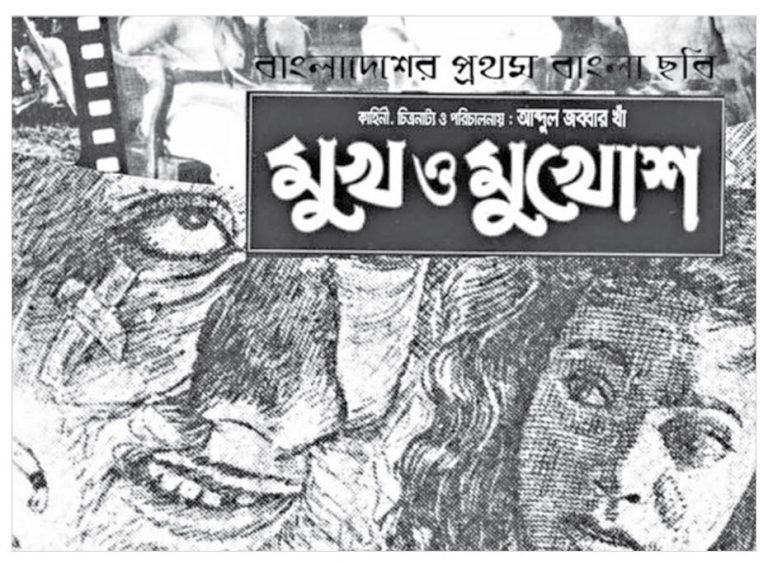

ঢাকায় ‘দি লাস্ট কিস’ নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়াসের কথা আমরা জানি, কিন্তু তা ছিল কতিপয় শৌখিন ব্যক্তির খেয়াল মাত্র। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে এখানে চলচ্চিত্র প্রযোজনার সূত্রপাত হয়। ১৯৫৩ সালে যখন আবদুল জব্বার খান ও তার কয়েক বন্ধু ইকবাল ফিল্মসের ব্যানারে ‘মুখ ও মুখোশ’ নামে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবির চিত্রগ্রহণ শুরু করেন, তখন এ ব্যাপারে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কলকাতা থেকে একটি ‘আইমো’ ক্যামেরা এনে চিত্রগ্রহণের কাজ সারা হয়। ল্যাবের সব কাজ করা হয় লাহোরের শাহনূর স্টুডিওতে। অর্থাৎ কেবল ছবির শুটিং ও গান রেকর্ডিংই পূর্ব বাংলায় করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে মুক্তিলাভ করে ছবিটি। কাহিনি ও কৌশলগত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও এতে স্থানীয়ভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রচেষ্টার যাত্রারম্ভ ঘটে। গুণগত মান বিচারে যত অনুল্লেখ্যই হোক না কেন, ছবিটি সর্বত্র নন্দিত হয় সংগত কারণেই।

‘মুখ ও মুখোশ’-এর মুক্তিলাভের পর পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ফিল্ম স্টুডিও স্থাপনের লক্ষ্যে একটি লাইসেন্স দেয়। কিন্তু লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থা তা কার্যকর করতে না পারায় ১৯৫৭ সালে সংসদে পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে তৎকালীন শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন স্থাপিত হয় এবং পরবর্তী বছর থেকেই স্থানীয়ভাবে পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি নির্মাণ শুরু হয়।

ষাটের দশকে এদেশে নির্মিত বেশকিছু ছবি এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত ও আলোচিত হয়। বিশেষ করে ১৯৫৯ সালে এ জে কারদারের নির্মিত ‘জাগো হুয়া সাভেরা’ ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত ও আলোচিত হয়। কোনো কোনো দেশ থেকে ভালো চলচ্চিত্রের স্বীকৃতিও অর্জন করে। প্রথমেই স্বীকার করতে হয় ষাটের দশকে ফতেহ লোহানীর ‘আসিয়া’ (১৯৬০), জহির রায়হানের ‘কখনো আসেনি’ (১৯৬১), ‘কাচের দেয়াল’ (১৯৬৩), ‘জীবন থেকে নেয়া’ (১৯৭০), সালাহউদ্দিনের ‘সূর্যস্নান’ (১৯৬২), ‘ধারাপাত’ (১৯৬৩), সুভাষ দত্তের ‘সুতরাং’ (১৯৬৪), সাদেক খানের ‘নদী ও নারী’ (১৯৬৫), খান আতাউর রহমানের ‘নবাব সিরাজ উদ-দৌলা’ (১৯৬৭) প্রভৃতি এ সময়েরই শিল্পমানসম্পন্ন ছবি। শৈল্পিক ও পরিচ্ছন্ন বেশকিছু সামাজিক ও লোককাহিনিভিত্তিক আরও ছবি নির্মাণ করেন এ দেশের নির্মাতারা। যেমনÑমাটির পাহাড় (১৯৫৯), আকাশ আর মাটি (১৯৫৯), রাজধানীর বুকে (১৯৬০), হারানো দিন (১৯৬১), সঙ্গম (১৯৬৪), দিনের চেনা (১৯৬৪), রূপবান (১৯৬৫), কাগজের নৌকা (১৯৬৬) প্রভৃতি।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সংগত কারণেই বেশি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের রয়েছে পরিচালন পদ্ধতি, সম্মুখযুদ্ধ, অবরুদ্ধ জীবন, শরণার্থীজীবন, প্রবাসজীবন, পেশাগত অবস্থান, পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, নারী ও শিশু নির্যাতন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, রাজাকার-আলবদর-আল শামসদের ভূমিকা, বিদেশি সাহায্য, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া এবং চূড়ান্ত বিজয় প্রভৃতি। এসব ঘটনা চলচ্চিত্র নির্মাণে অবশ্যই বিবেচ্য।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি নির্মিত হয়েছে বেশকিছু, যেমনÑওরা এগারো জন, সংগ্রাম, রক্তাক্ত বাংলা, আলোর মিছিল, আবার তোরা মানুষ হ, ধীরে বহে মেঘনা, মেঘের অনেক রং, অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী, গেরিলা প্রভৃতি। এছাড়া বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ওপর বহু টেলিফিল্ম ও নাটক নির্মিত হয়েছে।

স্বাধীন দেশে মুক্তিপ্রাপ্ত অন্যান্য ছবির মধ্যে ‘নিমাই সন্ন্যাসী’ ও ‘লালন ফকির’ চলচ্চিত্রের কাহিনি যাত্রা অপেরার মাধ্যমে সারা দেশে আগেই জনপ্রিয় ছিল। কাজলরেখা, বর্গী এলো দেশে, রসের বাইদানী প্রভৃতি জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের মাধ্যমে গ্রামবাংলার আপামর জনসাধারণ বিনোদিত হয়েছে দীর্ঘদিন। ১৯৮৫ সালের ৬৫টি চলচ্চিত্রের মধ্যে আজিজুর রহমানের ‘রঙিন রূপবান’, মতিন রহমানের ‘রাধাকৃষ্ণ’, মহম্মদ হাননানের ‘রাই বিনোদিনী’ এবং হারুনুর রশীদের ‘গুনাইবিবি’ ছিল লোককাহিনি থেকে নেওয়া। ১৯৮৯ সাল বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, ইলিয়াস কাঞ্চন ও অঞ্জু ঘোষ অভিনীত ‘বেদের মেয়ে জোছনা’ চলচ্চিত্রটি তুমুল জনপ্রিয়তা পায়।

এছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য ৯টি চলচ্চিত্র হচ্ছেÑ‘রাতজাগা ফুল’, ‘বিধবাদের কথা’, ‘অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া’, ‘১৯৭১ সেইসব দিন’, ‘এই তুমি সেই তুমি’, ‘স্বপ্ন মৃত্যু ভালোবাসা’, ‘বিলকিস এবং বিলকিস’, ‘মেলাঘর’ এবং ‘নুস ডাকাত কুপোকাত’।

১৯৭৬ সালে থেকে দেশীয় চলচ্চিত্রে সরকারি অনুদানের প্রথা চালু হয়। এর পর থেকে প্রতিবছরই সরকারি অনুদানে সিনেমা নির্মিত হচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের পর ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় একটি ছবির বাজেট ১৯ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ লাখ টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০ লাখ টাকা এফডিসির কারিগরি সহায়তার জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এই বাজেট বাড়িয়ে ৫০ লাখ টাকা করার প্রক্রিয়া চলছে। ২০০৮-১৯ পর্যন্ত ৬৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে ২৪ কোটি ৬২ লাখ ২০ হাজার টাকা এবং ৩৬টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে তিন কোটি ৬০ লাখ টাকা।

লোকজ কাহিনির চলচ্চিত্রায়ণ নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক ব্যাপার। প্রতিটি দেশের সাংস্কৃতিক মূলধারার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির গভীর সংযোগ রয়েছে। আশার কথা, চলচ্চিত্র শুরুর পর্বে লোকনাট্য ও যাত্রার কাছ থেকে অর্থাৎ নিজস্ব সংস্কৃতি থেকেই উপাদান গ্রহণ করে সফলতা অর্জন করে। কিন্তু বর্তমানে চলচ্চিত্রশিল্পে বিদেশি চলচ্চিত্রের ফর্মুলা নকল করার প্রতিযোগিতা বড় দৃষ্টিকটু হয়ে পড়েছে। যে কারণে দর্শকরা দেশি চলচ্চিত্র দেখতে এখন আর সিনেমা হলে যাওয়ার আগ্রহ দেখায় না। যে যাত্রা বা লোককাহিনি উর্দু চলচ্চিত্র হটিয়ে দিয়েছে, সেই যাত্রা বা লোককাহিনি নকল চলচ্চিত্রের প্রভাব তাড়িয়ে সুস্থ ও স্বকীয় ধারা পুনর্নিমাণ করতে পারে। এ নিয়ে তাই প্রণালিবদ্ধ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় জনমানসে লোককাহিনির প্রভাব কতটা রয়েছে, তাও অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। আরও বিস্তৃত পরিসরে এই গবেষণা হলে জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস নির্মাণে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের ধারণা।

বর্তমানে চলচ্চিত্রে অত্যাধুনিকতা থাকলেও সুস্থ বিনোদন রয়েছে। দেশি চলচ্চিত্রে ডিজিটাইজেশন, কাহিনির ভিন্নতা, চমৎকার লোকেশনে চিত্রায়ণ, শিল্পীদের অভিনয়শৈলী সবকিছুই এ শিল্পের প্রসারে সহায়ক। সেইসঙ্গে সরকারের অনুদানে নির্মিত হচ্ছে অসাধারণ কিছু ছবি। বাংলা শিক্ষণীয় চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমাদের সমাজ পরিবর্তনের ব্যাপক সুযোগ বিদ্যমান। সরকারি অনুদানে এদেশে শিক্ষণীয় আরও চলচ্চিত্র নির্মাণ করা উচিত। একটা সুখবর হলো চলচ্চিত্র নির্মাণে নতুনরা আগ্রহী হচ্ছে। নতুনদের চিন্তায় নতুন ধারায় নির্মিত ছবি বিশ্বজয় করবে, দর্শকের উচ্ছ্বাসে মুখর হবে প্রেক্ষাগৃহÑএ প্রত্যাশা অমূলক নয়।

পিআইডি প্রবন্ধ