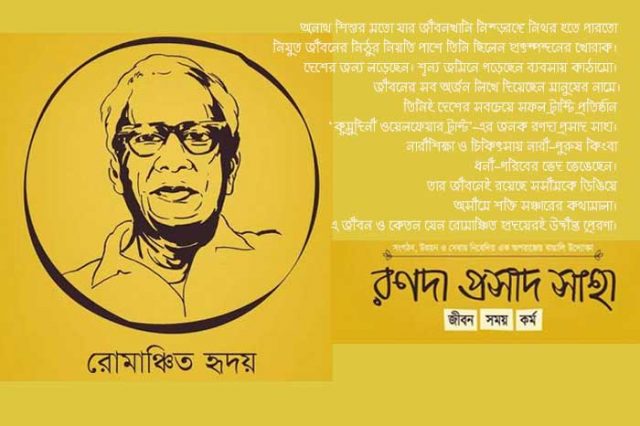

অনাথ শিশুর মতো যার জীবনখানি নিস্তরঙ্গে নিথর হতে পারতো নিযুত জীবনের নিঠুর নিয়তিপাশে তিনি জুগিয়েছেন হৃৎস্পন্দনের খোরাক। দেশের জন্য লড়েছেন। শূন্য জমিনে গড়েছেন ব্যবসায় কাঠামো। জীবনের সব অর্জন লিখে দিয়েছেন মানুষের নামে। তিনিই দেশের সবচেয়ে সফল ট্রাস্টি প্রতিষ্ঠান ‘কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট’-এর জনক রণদা প্রসাদ সাহা। নারীশিক্ষা ও চিকিৎসায় নারী-পুরুষ কিংবা ধনী-গরিবের ভেদ ভেঙেছেন। তার জীবনেই রয়েছে সসীমকে ডিঙিয়ে অসীমে শক্তি সঞ্চারের কথামালা। এ জীবন ও কেতন যেন রোমাঞ্চিত হৃদয়েরই উদ্দীপ্ত প্রেরণা। পর্ব-৩৫..

মিজানুর রহমান শেলী: ২০০ বছরের ব্রিটিশ শোষণ যদি ভারতের ভাগ্যে না জুড়ে বসত তাহলে হয়তো ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন চিত্র অন্যরকম হতে পারত। এক্ষেত্রে চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অর্থনৈতিক ইতিহাসবেত্তা এ. মেডিসন আরও মন্তব্য করেন, তারা চীনের মতো সামান্য কিছু বিদেশি অংশগ্রহণে নিজস্ব পরিকাঠামো ও শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের অর্থনীতি চাঙা করত। চীন অপেক্ষা ভারত অনেক বেশি আপনমুখী হওয়ায় হয়তো ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা অনেক বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষে উজ্জীবিত হতো। অথবা ১৮৮০’র পরই যদি ভারত স্বাধীনভাবে চলার সুযোগ পেত, তবে তাদের ক্রমবর্ধমান জনশক্তি মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই চলত। সামান্য কিছু অর্থ বিদেশে যেত, প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক মিল-কারখানার উন্নয়ন ঘটত। যেটা ১৯৪৭’র পরে ঘটেছে। যাহোক, ভারত তথা বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালিরা যে বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছিল তার পরিবর্তনের সূচনা হওয়া শুরু করল, স্বদেশি আন্দোলনের পর থেকে। উপরন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংল্যান্ডের দৃষ্টিভঙ্গি ও সক্ষমতা যেমন বিভিন্ন দ্বদ্ধে আটকে যাচ্ছিল, তেমনি বাঙালি কৃষক, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ স্বার্থে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিভিন্ন রাজনৈতিক পাটাতনে এসব আন্দোলন আর দাবি-দাওয়া উচ্চকিত হতে থাকে। এমনি এক অনিশ্চিত, বৈপ্লবিক কিন্তু রূপান্তর যুগ সন্ধিক্ষণে রণদা প্রসাদ সাহা ব্যবসায় কাজে অগ্রসর হন।

একজন যোদ্ধা বা রেলের চাকুরের জন্য ব্যবসায় কাজ কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, তা বুঝতে গেলে প্রতিবেশগত পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে পড়ে। ১৮৯৬-১৯১৩ সালের মধ্যে ভারতে যে পরিমাণ পোশাকের চাহিদা ছিল তার ৬০ শতাংশ আমদানি পণ্যনির্ভর হয়ে পড়ে। এর পরিমাণ উনিশ শতকজুড়ে ছিল ৪৫ শতাংশ বা তার চেয়ে সামান্য কিছু বেশি। অবসর সময়ে গৃহে নারীদের উৎপাদিত হাতে বোনা পোশাকের চাহিদা একেবারেই নিচে নেমে যায়। অনেকে মেশিনে বোনা পোশাকে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। গ্রামের কারিগরদের হ্যান্ড-লুম উইভারসের চাহিদা বিশাল পরিসরে ধস নামে। তারপরও ১৯৪০ সালের দিকে ভারতে ব্যবহৃত ছিট কাপড়ের তিন শতাংশই ছিল হাতে বোনা।

নতুন এ মেশিনে বোনা কাপড় অনেক বেশি সস্তা এবং হাতে বোনা কাপড় অপেক্ষা মানসম্পন্ন ছিল। তাই হাতে বোনা পোশাকশিল্পের চাহিদা ও উৎপাদন ব্যাপকভাবে নিচে পড়ে গেল। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, মোগল আমলের চেয়ে ব্রিটিশ আমলের শেষের দিকে ভারতে পোশাকের ভোক্তা বেড়েছিল। তবে এই বৃদ্ধির পরিমাণ কেমন ছিল, সে ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। হাতে বোনার স্থলে মেশিনে বোনা কাপড় ব্যবহারের যে প্রভাব পড়েছিল, তা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। বস্তুত এ প্রভাবটি প্রথম দিকেই বেশি প্রকট ছিল। ১৯৪০ সালের দিকে প্রায় তিন শতাংশ কাপড় হাতে বোনা হতো।

তাছাড়া এ সময়ে ভারতে কাপড় প্রস্তুতকারী বিভিন্ন শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠে। ফলে ব্রিটেন থেকে আমদানি কাপড়ের জায়গা দেশীয় মেশিনে তৈরি কাপড় সহসা দখল করে নেয়। কিন্তু পর্যাপ্ত কল-কারখানা তখনও গড়ে ওঠেনি। এমনকি পরবর্তী ১৩০ বছর অবধি ব্রিটেনের পোশাক আমদানি হতে থাকে। এর পেছনে প্রধান কারণ ছিল, ভারতের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথে ব্রিটেনের সৃষ্ট কৃত্রিম সংকট। কার্যত ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রযুক্তি অনুকরণ করে আমেরিকা ও ফ্রান্স নিজেদের বাজার ব্যবস্থায় একটি নীতিমালা তৈরি করে নিয়েছিল। ১৯ শতকের শুরুর দিকে। এ কাজটি ভারত করতে পারেনি। কেননা ভারতে উম্মুক্ত বাজার ব্যবস্থার এক দুষ্ট নীতি চালু করে ব্রিটেন । ব্রিটেনের পণ্য ভারতের বাজারে প্রবেশ করত করমুক্ত সুবিধা নিয়ে। অবশ্য ব্রিটেনের পণ্যে কর আদায়ের একটি ক্ষুদ্র নীতিমালা প্রণয়ন হয়েছিল বটে। কিন্তু তখনই ভারতীয় পণ্যের ওপর আবগারি শুল্ক বসিয়ে দেয় ব্রিটেন । ফলে দেশীয় পণ্য বেশি লাভের মুখ দেখতে পারল না। নিঃসন্দেহে এটা শিল্পোদ্যোগ বা শিল্পায়নের জন্য বড় বাধা। মজার ব্যাপার হলো, ১৮৮০ সালে ভারতের বাণিজ্য খাতে বহিঃশুল্কের পরিমাণ ছিল খুবই কম। মাত্র দুই দশমিক দুই শতাংশ। যে কোনো দেশের তুলনায় সর্বনিম্ন। ওই সময়ে ব্রাজিলে এর পরিমাণ ছিল ২১ শতাংশ। তাই তখন ভারতের শিল্পোদ্যোগ সহজ হওয়ার কথা ছিল। নিজস্ব বাণিজ্য খাতে নিরাপত্তা পেত এবং পোশাকশিল্পে ভারত অনেক আগেই যাত্রা শুরু করে বিস্তৃতি লাভ করত। কিন্তু বাজার ব্যবস্থার কালো নীতিই ভারতের সব সম্ভাবনা ধ্বংস করে দেয়।

যাহোক, রণদা প্রসাদ সাহার ব্যবসায় কর্মকাণ্ড মূলত ১৯৩০’র দশকের অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল বা পরিপ্রেক্ষিতের ওপর যাত্রা করে। তাই এই সময়ের বাণিজ্যিক পরিপ্রেক্ষিতটা অবলোকন করা জরুরি হয়ে পড়ে। কার্যত এ দশকটা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বিজড়িত। বিশেষত ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রভাব ভারতে পড়েছিল দুটি উপায়ে। এক. কৃষিজ পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়া। দুই. রফতানিকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে বিশাল সংকট ডেকে আনা। ১৯২৯ সালের দামের সর্বভারতীয় সূচক যা ছিল, তা পরবর্তী সালগুলোয় নিচে নামতে থাকে। ১৯২৯ সালে সূচক ছিল ২০৩। ১৯৩০ নেমে হয় ১৭১, ১৯৩১-এ ১২৭, ১৯৩২-এ ১২৬, ১৯৩৩-এ ১২১ ও ১৯৩৪-এ ১১৯।

১৯৩৪ সাল অবধি নিয়ত ধারায় তা অধঃপতিত হলেও এই সূচক ১৯৩৫ সাল থেকে কিছুটা বাড়তে থাকে। তবুও ১৯৩৭ সালের দিকে তা ১৩৬-এ গিয়ে পৌঁছে মাত্র। কাঁচা তুলা, বাংলার আউশ ও পাটসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের দাম আসলে পড়তে থাকে ১৯২৬ সাল থেকেই। কিন্তু ১৯৩০ সালে যে ধস নামে তা সত্যিই সর্বনাশা। নিচে কয়েকটি পণ্যের সূচক দেওয়া হলো।

এরকম অর্থনৈতিক মন্দার ফলে রাজস্ব, খাজনা ও সুদ দেওয়ার বোঝা প্রচণ্ড বেড়ে যায়। সচ্ছল কিংবা মধ্য তুলাচাষিরা এ সময় সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়ে। কেননা তারা মৌসুমে বিক্রি করার পরও কিছু উদ্বৃত্ত তুলা রেখে দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৩০-এর দশকের এই মন্দা ১৯১৮ সালের মুদ্রাস্ফীতির মতো ছিল না। ১৯১৮ সালের পরে মুদ্রাস্ফীতিতে অবশ্য সবচেয়ে দরিদ্ররাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে ১৯৩০ সালের এ সংকট পরিস্থিতি সেকালের বাংলা তথা ভারতের সঙ্গে মোটামুটি খাপ খেয়ে যায়। এ সময় কংগ্রেস এবং কিছু পরে বামঘেঁষা কিষাণ সভাগুলো সম্পত্তিবান কৃষক ও ছোট ছোট রায়তদের সমবেত করেছিল। বেশ কিছু দাবি-দাওয়া বা ইস্যুর ভিত্তিতে তাদের এ সমাবেশ ঘটে। তার মধ্যে রাজস্ব, সেচ হার, খাজনা ও ঋণের বোঝা কমানো, হাতছাড়া জমি ফিরিয়ে দেওয়া এবং ‘জামিনদারি বিলোপ’।

উল্লেখ্য, ‘জামিনদারি বিলোপ’ই ছিল এ সময়ের সবচেয়ে রেডিক্যাল সেøাগান। এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক আন্দোলন দানা বাধে। কার্যত এই আন্দোলন ছিল অসহযোগের চেয়েও বেশি ব্যাপক ও বিস্তারধর্মী। ফলে তৈরি হয় তুলনামূলক অধিক স্থায়ী বিভিন্ন সংগঠন। কিন্তু এ আন্দোলনের সফলতা যে আকাশচুম্বী ছিল তা বলা চলে না। জমিদারদের সঙ্গে কংগ্রেসের ছিল যোগসূত্র। ফলে এ ধরনের সুনির্দিষ্ট কিষাণ দাবিগুলোর সমর্থনে আদতে বাধাগ্রস্ত হয়। মোটের ওপর ১৯১৯-২২-এর বিক্ষিপ্ত ও শেকড়ঘেঁষা ভাবী সুখরাজ্যের মেজাজখানিও এই আন্দোলনে ছিল না। অন্যদিকে হার্ডিমানের দৃষ্টিতে, গুজরাটের মতো বিভিন্ন অঞ্চলে ১৯৩০-এর দশকের মাঝমাঝি নাগাদ ধনী চাষিরা ধীরে ধীরে রক্ষণশীল প্রবণতায় একাট্টা হচ্ছিল। এসব কারণে দক্ষিণপন্থি কংগ্রেসের প্রাণপুরুষে পরিণত হন বারডোলির নায়ক বল্লালভাই প্যাটেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দরুণ দুনিয়ার অন্য দেশের মতো ভারতেও তখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ কিছুটা হলেও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। তবে অর্থনৈতিক রূপকাঠামো যে বড় আকারে পাল্টে গেল তা বলা চলে না। ১৯২৯ সাল অবধি প্রায় একই রয়ে গেল। তবু সার্বিক শোষণের আর্থিক বিন্যাসে পরিবর্তন আসে। এটাকে গুণগত পরিবর্তন বলা চলে। আর এর পেছনের মুখ্য কারণ ছিল অর্থনৈতিক মন্দা। ১৯২০-এর দশকের শেষ অবধি ব্রিটিশ রফতানির প্রায় ১১ শতাংশ ভারত পেত। এর মধ্যে কেবল ল্যাঙ্কাশায়ারের সুতি কাপড়ের ভাগ ছিল কম করে হলেও ২৮ শতাংশ। এ সময় নিষ্কাষণযোগ্য ও রফতানিমূলক শিল্পে (খনি, চা ও পাট) ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগে ভারত ছিল তখনও অপরিহার্য। মন্দার ফলে ভারতীয় আমদানি-রফতানির মূল্য নিচে নেমে আসে। ১৯২৯-৩০ সালে রফতানি হয়েছিল ৩১১ কোটি টাকা; ১৯৩২-৩৩-এ ৩১১ কোটি টাকা। আমদানি ১৯২৯-৩০ সালে ২৪১ কোটি টাকা; ১৯৩২-৩৩-এ ১৩৩ কোটি টাকা।

ফলে ১৯২৯-৩০ সালে রফতানিতে যে মূল্যমান ছিল ৩১১ কোটি টাকা, তা ১৯৩২-৩৩ সালে নেমে দাঁড়ায় ১৩২ কোটি টাকায়। এই একই কালপর্বে আমদানি ২৪১ কোটি টাকা থেকে নেমে ১৩৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। তাছাড়া হোমব্যয় মেটানোর একমাত্র উপায় ছিল সোনা রফতানি। এগুলো ভারতীয়রা আপদকালে বিক্রি করত। যাহোক, ল্যাঙ্কাশায়ারের বাণিজ্য এক বড় সংকটের মধ্যে পড়ে, তা আর কাটিয়ে ওঠা যায়নি। ফলে যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি করা সুতার পরিমাণ দিনে দিনে কমে আসে। ১৯২৯-৩০-এর ১২ হাজার ৪৮০ লাখ গজ সুতির থান কাপড় ১৯৩১-৩২-এ তিন হাজার ৭৬০ লাখ গজে নেমে আসে। তবে এ অবস্থার খানিক উন্নয়ন ঘটে। ফলে ১৯৩৯-৪০ সালে তা এক হাজার ৪৫০ লাখ গজে এসে দাঁড়ায়। তবু তা ১৯২৯-৩০ সালের তুলনায় অনেক কম।

গবেষক, শেয়ার বিজ

mshelleyjuÑgmail.com