আবুল কাসেম হায়দার: সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি একটি ভালো উদ্যোগ। দেশের মানুষের কল্যাণে এই উদ্যোগ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। তবে তা নির্ভর করবে বাস্তবায়নের ওপর, যা থেকে এদেশের মানুষ কতটুকু উপকার পায়। উপকার পাওয়ার জন্য এ ব্যবস্থা। উন্নত দেশগুলোয় এ প্রকল্প ভিন্ন নামে ভিন্নভাবে রয়েছে। পৃথিবীর সব উন্নত দেশের মানুষের অবসরকালীন ভাতা রয়েছে। সে সরকারি চাকরি করুক বা না করুকÑব্যবস্থা সবার জন্য রয়েছে। আমাদের দেশে এখন চালু হতে যাচ্ছে। প্রথম দিনই ১ হাজার ৬শ ৬৬ জনে প্রায় ৮৭ লাখ টাকা সমপরিমাণ অর্থ সংগ্রহ হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে এটি আকর্ষণীয় হবে মনে হচ্ছে।

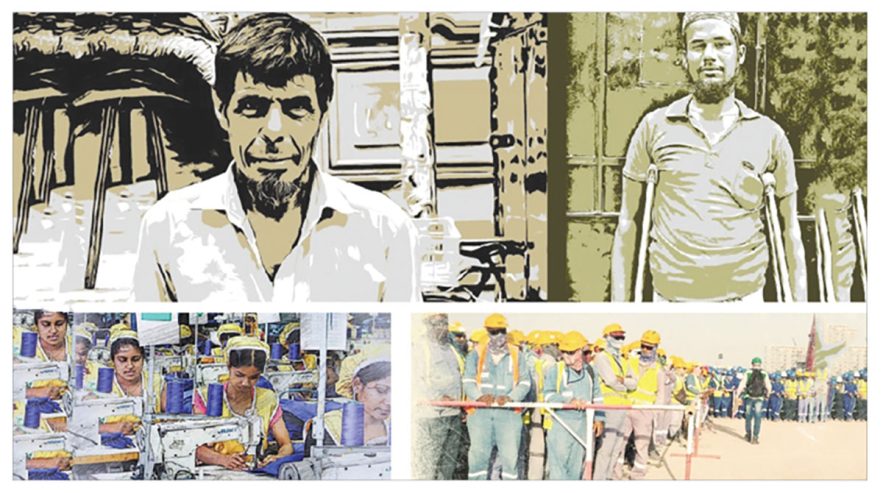

দেশের চার শ্রেণির প্রায় ১০ কোটি মানুষের কথা বিবেচনায় রেখে চালু করা হচ্ছে সর্বজনীন পেনশন-ব্যবস্থা। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের হিসাব অনুযায়ী ২০২০ সালে ৬০ বছরের বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লাখ এবং ২০৪১ সালে তাদের সংখ্যা হবে ৩ কোটি ১০ লাখ।

এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তাকাঠামোর আওতায় আনতে এবং নি¤œ আয় ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত সমাজের ৮৫ শতাংশ মানুষকে সুরক্ষা দেয়ার সুযোগ তৈরি করতে দেশে প্রথমবারের মতো সর্বজনীন পেনশন-ব্যবস্থা (স্কিম) চালু করছে সরকার।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় কত মানুষ পেনশন সুবিধার আওতায় আসবেন, সে বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা গতকাল জানান, পেনশন স্কিমের মাধ্যমে ১৮ বছরের বেশি দেশে-বিদেশে থাকা ১০ কোটি মানুষকে সুরক্ষা দেয়ার চিন্তা রয়েছে সরকারের। পেনশন কর্তৃপক্ষ বলছে, মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। ধীরে ধীরে বাড়ছে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা এবং তাদের নিরাপত্তাহীনতা। আর এ কারণেই চালু করা হচ্ছে সর্বজনীন পেনশন-ব্যবস্থা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৭ আগস্ট এ পেনশন পদ্ধতি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর দেশে-বিদেশে বসবাসরত ১৮ বছরের বেশি বয়সী যে কোনো বাংলাদেশি সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার আওতায় আসেন। চারটি আলাদা স্কিম নিয়ে সর্বজনীন পেনশন-ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়েছে। এগুলো হচ্ছে প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা ও সমতা। প্রবাস স্কিমটি শুধু প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য। প্রগতি স্কিম বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবীদের জন্য। সুরক্ষা স্কিম রিকশাচালক, কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি ইত্যাদি স্বকর্মে নিয়োজিত নাগরিকদের জন্য। আর সমতা স্কিম নি¤œ আয়ের মানুষের জন্য।

পেনশন-ব্যবস্থা পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা অর্থ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ। পেনশন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট চালু হয়েছে গতকাল বুধবার। এতে বলা হয়েছে, ‘সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ করে আপনার ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।’ ওয়েবসাইটের ঠিকানায় পেনশন স্কিমগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য উল্লেখ করা আছে। দেশের ভেতরে আমাদের ব্যাংকের ১ হাজার ২২৯টি শাখাই সর্বজনীন পেনশন-ব্যবস্থার সেবা দেয়ার জন্য প্রস্তুত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৭ আগস্ট এ পেনশন পদ্ধতি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর দেশে-বিদেশে বসবাসরত ১৮ বছরের বেশি বয়সী যেকোনো বাংলাদেশি সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার আওতায় আসতে পারবেন ।

পেনশন-ব্যবস্থা চালুর পটভূমি

পেনশন-ব্যবস্থা চালু হলেও ২০১৫ সালে প্রয়াত অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এ ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ নেন। ২০১৬ সালে ভারত ঘুরে এসে অর্থ বিভাগের একটি দল একটি ধারণাপত্র তৈরি করে। তবে কাজটি আবদুল মুহিত শেষ করে যেতে পারেননি। নতুন করে এ আলোচনা গতি পায় ২০২২ সালে এবং এ বছর আরেকটি ধারণাপত্র তৈরি করে অর্থ বিভাগ। এরপর এ বছরের ৩১ জানুয়ারি সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন এবং আইনের আওতায় গত ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়।

চলতি অর্থবছরের বাজেট বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তাকাঠামোর আওতায় বৃদ্ধকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জাতীয়ভাবে একটি সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তনের অঙ্গীকার করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। এতে দেশে একটি ব্যাপকভিত্তিক সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক পেনশন-ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে পেনশন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে গিয়ে নিবন্ধন করতে হবে। প্রথমেই একটি পাতা আসবে, যেখানে লেখা থাকবে এ কথাগুলো, ‘প্রত্যয়ন করছি যে আমি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা রাষ্ট্রায়ত্ত কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নই। সর্বজনীন পেনশন স্কিমবহির্ভূত কোনো ধরনের সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে সুবিধা গ্রহণ করি না।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে পেনশন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রত্যেক চাঁদাদাতার জন্য একটি আলাদা পেনশন হিসাব থাকবে। চাঁদাদাতা ৬০ বছর বয়স থেকে পেনশন পাওয়া শুরু করবেন। ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মারা গেলে তার নমিনি মূল পেনশনারের বয়স ৭৫ হওয়ার বাকি সময় মাসিক ভিত্তিতে পেনশন পাবেন। ১০ বছর চাঁদা দেয়ার আগে কেউ মারা গেলে জমা হওয়া অর্থ মুনাফাসহ ফেরত পাবেন নমিনি। পেনশনের অর্থ বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হবে এবং মাসিক পেনশনের অর্থ আয়করমুক্ত থাকবে।

যেভাবে নিবন্ধিত হওয়া যাবে

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে পেনশন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে গিয়ে নিবন্ধন করতে হবে। প্রথমেই একটি পাতা আসবে, যেখানে লেখা থাকবে এ কথাগুলো, ‘প্রত্যয়ন করছি যে আমি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা রাষ্ট্রায়ত্ত কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নই। সর্বজনীন পেনশন স্কিমবহির্ভূত কোনো ধরনের সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে সুবিধা গ্রহণ করি না। আমি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় কোনো ধরনের ভাতা গ্রহণ করি না।’

এরপর ‘আমি সম্মত আছি’ অংশে ক্লিক করলে দ্বিতীয় পাতায় গিয়ে নিবন্ধনপ্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। এখানে আবেদনকারীকে প্রবাস, সমতা, সুরক্ষা বা প্রগতিÑএই চার স্কিমের মধ্য থেকে প্রযোজ্য স্কিম বাছাই করতে হবে। একই সঙ্গে ১০, ১৩ বা ১৭ সংখ্যার এনআইডি নম্বর, জš§ তারিখ, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল আইডি লিখে দিতে হবে। এরপর পাতার নিচের দিকে থাকা ক্যাপচা লিখে পরের পাতায় যেতে হবে।

নিবন্ধনপ্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপে আসবে ব্যক্তিগত তথ্যের পাতা। এ পাতায় এলে ব্যক্তির এনআইডি অনুযায়ী এনআইডি নম্বর, ছবি, আবেদনকারীর বাংলা ও ইংরেজি নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসবে (যেহেতু আগের পাতায় এ তথ্যগুলো দেয়া আছে)।

তবে এখানে আবেদনকারীর বার্ষিক আয় লিখতে হবে এবং পেশা, নিজ বিভাগ, জেলা ও উপজেলার নাম নির্বাচন করতে হবে। পেশা বাছাইয়ের ঘরে শিক্ষক, বেসরকারি চাকরিজীবী, ছোট ব্যবসায়ী, ব্যবসা, দিনমজুর, আইনজীবী, সাংবাদিক ইত্যাদি পেশার উল্লেখ আছে। সেখান থেকে নিজের পেশা নির্বাচন করতে হবে। সব লেখা সম্পন্ন হলে পরের ‘স্কিম তথ্য’-এর পাতায় যেতে হবে।

স্কিম তথ্যের পাতায় এলে সেখান থেকে মাসিক চাঁদার পরিমাণ ও চাঁদা পরিশোধের ধরন বাছাই করতে হবে। চাঁদা পরিশোধের ধরনের মধ্যে মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিকÑএ তিন অপশন রয়েছে। এরপর ব্যাংক তথ্যের ধাপে যেতে হবে।

ব্যাংক তথ্যের পাতায় আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাবের নাম ও নম্বর, হিসাবের ধরন (সঞ্চয়ী অথবা চলতি), রাউটিং নম্বর, ব্যাংকের নাম ও ব্যাংকের শাখার নাম লিখতে হবে। এরপর পরবর্তী নমিনি তথ্যের পাতায় যেতে হবে।

এরপর ‘আমি সম্মত আছি’ অংশে ক্লিক করলে দ্বিতীয় পাতায় গিয়ে নিবন্ধনপ্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। এখানে আবেদনকারীকে প্রবাস, সমতা, সুরক্ষা বা প্রগতিÑএ চার স্কিমের মধ্য থেকে প্রযোজ্য স্কিম বাছাই করতে হবে।

নমিনি তথ্যের পাতায় গিয়ে নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর ও জš§তারিখ দিয়ে নমিনিকে যুক্ত করতে হবে। এ সময় নমিনির মোবাইল নম্বর, নমিনির সঙ্গে সম্পর্ক, নমিনির প্রাপ্যতার হারের (একাধিক নমিনি হলে) তথ্য দিয়ে সর্বশেষ ‘সম্পূর্ণ ফরম’ ধাপে যেতে হবে।

এটিই নিবন্ধনের শেষ ধাপ। এ ধাপে আগে পূরণ করা ব্যক্তিগত তথ্য, স্কিম তথ্য, ব্যাংক তথ্য ও নমিনি তথ্য দেখানো হবে। সেখানে কোনো ভুল থাকলে আবার শুরু থেকে গিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। আর সব তথ্য ঠিক থাকলে তাতে সম্মতি দিয়ে আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এ সময় চাইলে সম্পূর্ণ আবেদনটি ডাউনলোডও করতে পারবেন আবেদনকারী।

নিবন্ধনপ্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপে আসবে ব্যক্তিগত তথ্যের পাতা। এ পাতায় এলে ব্যক্তির এনআইডি অনুযায়ী এনআইডি নম্বর, ছবি, আবেদনকারীর বাংলা ও ইংরেজি নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসবে (যেহেতু আগের পাতায় এ তথ্যগুলো দেয়া আছে)।

আপাতত সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে নিবন্ধন

গত ১৭ আগস্ট, ২০২৩ থেকে অনলাইন ফরম পূরণ অথবা সরাসরি সোনালী ব্যাংকের যেকোনো শাখায় গিয়ে নিবন্ধন করা যাবে এবং চাঁদা দেয়া যাবে। মোবাইলে আর্থিক সেবা (এমএফএস) প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও চাঁদা দেয়ার সুযোগ রয়েছে।

পেনশন কর্তৃপক্ষের সূত্রগুলো জানায়, চারটি স্কিমের জন্য আলাদা চারটি হিসাব খোলা হয়েছে সোনালী ব্যাংকে। এ হিসাবগুলোতে চাঁদা জমা হবে। সোনালী ব্যাংক দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও পরে অন্য ব্যাংকও যুক্ত হবে।

প্রবাস স্কিমে ৭, সাড়ে ৭ ও ১০ হাজার টাকা; প্রগতি স্কিমে ২, ৩ ও ৫ হাজার টাকা এবং সুরক্ষা স্কিমে ১, ২, ৩ ও ৫ হাজার টাকা করে চাঁদা দেয়ার সুযোগ রয়েছে। শুধু সমতা স্কিমে চাঁদার হার একটি, আর তা হচ্ছে এক হাজার টাকা। এর মধ্যে চাঁদাদাতা ৫০০ ও সরকার ৫০০ টাকা করে দেবে।

সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আফজাল করিম গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, ‘দেশের ভেতরে আমাদের ব্যাংকের ১ হাজার ২২৯টি শাখাই সর্বজনীন পেনশন-ব্যবস্থার সেবা দেয়ার জন্য প্রস্তুত। পেনশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমাদের চুক্তি হয়েছে।’

সোনালী ব্যাংকে কারও হিসাব থাকুক বা না থাকুক, নির্ধারিত ফরম পূরণ করে এ ব্যাংকের মাধ্যমে ১৮ বছরের বেশি বয়সী যে কেউ পেনশন স্কিমের চাঁদা দিতে পারবেন বলে জানান আফজাল করিম।

এখন যা করণীয়:

১. সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি চালুর জন্য নিঃসন্দেহে সরকার অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। এটি হওয়ায় সরকারের অর্থায়নের ও ভালো একটি উৎস হলো। তখন ভালো একটা তহবিল তৈরি হবে। তবে এ তহবিলের অর্থ-সুষ্ঠুভাবে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে না পারলে সরকারের জন্য তা বড় বোঝা হয়ে উঠবে। সঠিক বিনিয়োগ এ প্রকল্পের অর্থ দেশের মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

২. এ প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ হতে হবে সৎ, কর্মঠ, ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে মানুষের লাভের চেয়ে ভোগান্তি বাড়বে। দুর্নীতি, অনিয়ম এই প্রকল্পে কোনোভাবে আক্রান্ত না হয় তার জন্য শুরু থেকে সজাগ থাকতে হবে।

৩. এই প্রকল্পের কিস্তিকে চাঁদা বলা হয়েছে। চাঁদা না বলে কিস্তি বলতে শুনতে ভাল শোনা যাবে। আশা করি কর্তৃপক্ষ শব্দটি নিয়ে চিন্তা করবেন।

৪. এই প্রকল্পের লভ্যাংশ সুদ না সুদবিহীন তা পরিষ্কার করা দরকার। সুদ হারাম। তাই প্রকল্পের হারাম মুক্ত প্রকল্প করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ ইসলামি চিন্তা ও চেতনায় বিশ্বাসী। তাই সুদবিহীন দশের অধিক শাখা বাংলাদেশে চালু হয়েছে। সুদ ইসলামি ধর্ম মোতাবেক হারাম। সুদ দেয়া ও নেয়া উভয়-সমান অপরাধ। তাই আল্লাহ পাকের এ নির্দেশ পালন প্রতিটি মুসলমানের ঈমানের দাবি। সরকারকে সেই বিষয়টি মনে রেখে প্রকল্প তৈরি করা উচিত।

৬. বর্তমানে মোট ছয়টি স্কিমের মধ্যে চারটি চালু করা হয়েছে। বাকি দুইটি পরে চালু করা হবে। তাছাড়া অর্থ বিভাগ সূত্রে বলা হয়েছে যে, ছুটির পর চালু করা হবে- শ্রমিক চেনার জন্য একটি, শিক্ষার্থীদের জন্য অন্য একটি। ২০৩৫ বা ২০৪১ সাল থেকে সরকারি কর্মচারী এবং স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য ও সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি উš§ুক্ত হবে। এটি একটি ভালো উদ্যোগ।

৬. এ প্রকল্পের প্রচারের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অনেক বেশি। ইতোমধ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট টঢ়বহংরড়হ.মড়া.নফ চালু করা হয়েছে। ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে প্রকল্পটি সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। পত্র-পত্রিকা, টিভি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, প্রবন্ধ-নিবন্ধে প্রকল্পটিকে জনগণের করে তুলতে হবে। তবেই বৃহৎ জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে, সরকার ও এ অর্থের বিরাট সৎ ব্যবহারের সুযোগ পাবে। তবে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

৭. শ্রমবাজারের ১০ কোটি মানুষের কথা বলা হলেও বেকারদের কোনো স্কিম নেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৮ সালের শ্রমশক্তি জীবিদের মতে ৪ কোটি ৮২ লাখ প্রকৃত বেকার, যাদের স্থায়ী কর্ম ও সঞ্চয়ের মতো কোনো আয় নেই। এ বেকারদের বিষয় নতুন করে বিবেচনায় নিতে হবে। এদের বয়স আবার ১৮ থেকে ৩৫ পর্যন্ত।

৮. অতি দরিদ্র ‘সমতা’ স্কিমে চাঁদার পরিমাণ মাসে ১ হাজার টাকা, গ্রাহক মাসে ৫০০ টাকা করে দেবেন। বাকি ৫০০ টাকা সরকার দেবেন। ১০ বছর পর ওই ব্যক্তি মাসে পেনশন পাবেন ১ হাজার ৫৩০ কোটি মাত্র। এ অর্থ দিয়ে এই ব্যক্তিভাবে খরচ চালাবে। ডলারের মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় বাংলাদেশের দরিদ্র ও অতি দরিদ্রসীমা ভুল, ভারতের মতো ‘পোভার্টি লাইন’ পুনর্নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৯. সুরক্ষা স্কিমে স্বকর্মে নিয়োজিত বিভিন্ন পেশার সক্ষমতা সমান নয়। দেশের কৃষক, রিকশাচালক, নির্মাণ ও পরিবহন শ্রমিক, ভাসমান শ্রমিক, বস্তিবাসীর পক্ষে প্রতি মাসে এক হাজার বা তার অধিক চাঁদা দেয়া অসম্ভব। তাই এই ক্ষেত্রে সরকারের প্রকৃত টাকার পরিমাণ আরও অনেক বেশি বৃদ্ধি করতে হবে।

১০. এই স্কিম শুধু সরকারি ব্যাংকে রাখা হয়েছে। সরকারি ব্যাংকগুলোয় দুর্নীতিতে ভরপুর। সরকার প্রতি বছর বাজেট থেকে সরকারি ব্যাংকগুলোয় মূলধন সরবরাহ করতে হয়। তাই মানুষের আস্থা নেই। বেসরকারি ভালো ব্যবস্থাপনা ব্যাংকে এ স্কিম চালু করার সুযোগ রাখা প্রয়োজন।

প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লি., অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও আবুল কাসেম হায়দার মহিলা কলেজ, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

কৃষিজমি ক্রমশ হ্রাস এবং ভবিষ্যৎ শঙ্কা

ইমন হোসেন

স্বাধীনতা-পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ে চরম দরিদ্রতা ও খাদ্য সংকটে দক্ষিণ এশিয়ার এ আমার বাংলাদেশে নেমে এলো ৭৪-এর দুর্ভিক্ষ। পরে সরকারের বিভিন্ন সময়ের সাহসী পদক্ষেপে, যেমন সার, বীজ, সেচ সংকট উত্তরণের মতো পদক্ষেপে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে। সেচ সংকট কাটাতে ভারত, নেপাল থেকে গ্যাস আমদানি করতে হয়েছে। চালু রাখতে হয়েছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো। নিন্দুকদের ভাষার বাস্কেট কেস রূপান্তরিত হয়েছে খাদ্যভাণ্ডারে। পরিসংখ্যানে জানা যায়, ৭০ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৭ কোটি মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটাতে ধান প্রয়োজন ছিল দেড় কোটি টন। অথচ উৎপাদন ছিল ১ কোটি ১০ লাখ টনের মতো। ঘাটতি ছিল ৪০ লাখ টন। চাহিদা মেটাতে এ খাদ্য আমাদের আমদানি করতে হতো। ১৪-১৫ অর্থবছরে উৎপাদন বেড়ে হয়েছিল ৩ কোটি ৮৪ লাখ টন, যা তিন গুণেরও বেশি। অথচ জনসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। খ্রিষ্টিয়ান সায়েন্স মনিটর নামে একটি দৈনিকে তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে খাদ্যভাণ্ডার শিরোনামে বাংলাদেশ কীভাবে ক্ষুধা কমানো, খাদ্য সংকট দূরীকরণের মডেল হয়ে ওঠে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ নিবন্ধে বাংলাদেশের প্রাক-ইতিহাস থেকে বর্তমান পর্যন্ত তুলে ধরা হয়। সর্বশেষ বলা হয়, বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ!

ভূমি জরিপ বিভাগের তথ্য মতে ১৯৭১ সালে আমাদের আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১৭ লাখ হেক্টর, যা বর্তমানে অর্থাৎ সর্বশেষ কৃষি পরিসংখ্যান হালনাগাদ ৮ ডিসেম্বর ২০২২ সালে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৮১ লাখ ২৫ হাজার হেক্টরে। যার মধ্যে এক ফসলি জমি ২১.১০ লাখ হেক্টর, দুই ফসলি জমি ৪১.২৫ লাখ হেক্টর, তিন ফসলি জমি ১৮.৬৬ লাখ হেক্টর এবং চার ফসলি জমি রয়েছে মাত্র ০.১৭ লাখ হেক্টর এবং জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৩.২৯ ও কৃষিতে নিয়োজিত জনশক্তি ২৪.৬৯। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৯০ লাখ। ২০০০ সালে ১৩ কোটি এবং বর্তমানে ১৮ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ দাঁড়ায় শূন্য দশমিক ৪৫ হেক্টরে। ঘরবাড়ি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ নানা কারণে প্রতি বছর দেশের প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রতি বছরই এদেশ থেকে ১ শতাংশ হারে কৃষিজমি হারিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন কমছে প্রায় ২১৯ হেক্টর আবাদি জমি। পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং কৃষি বিভাগের হিসাব মতে, প্রতি বছর দেশের কৃষি জমির পরিমাণ কমছে ৬৮ হাজার ৭০০ হেক্টর, অর্থাৎ প্রতি বছর শতকরা এক ভাগ হিসাবে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাছে। মনে রাখা উচিত, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনও নির্ধারিত হয়ে থাকে কৃষির উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির ওপর। কিন্তু দিন দিন দেশের কৃষি জমি চলে যাচ্ছে অকৃষি খাতে। এর অন্যতম কারণ হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিতভাবে আবাসন তৈরি বা নতুন বসতভিটা, নদীভাঙন, শহর সম্প্রসারণ, ইটের ভাটা, কলকারখানা, মাছের ঘের, নগরায়ণ প্রভৃতি। উল্লেখ্য, একটি ইটের ভাটা তৈরি করতে কমপক্ষে ৭ থেকে ৮ একর জমির প্রয়োজন হয়। দেশে এমন কোনো উপজেলা নেই যেখানে ১৫-২০টি ইটের ভাটা নেই। আর এ ইট তৈরিতে ব্যবহার হয় প্রকৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম উপাদান মাটি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা নেয়া হয় কৃষি জমি থেকে। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে এ বিশাল বহুতল ভবন নির্মাণে কংক্রিট, অ্যালুমিনিয়াম সিট, প্লাস্টিক, কাচ ফাইবার, স্টিল এবং ধাতব বস্তুর ব্যাপক ব্যবহার হলেও বাংলাদেশসহ বহু স্বল্পোন্নত দেশে প্রধানত ব্যবহার হচ্ছে ইট। বাংলাদেশে সাধারণত বছরের অক্টোবর থেকে মার্চ মাসকে ইট তৈরির উপযুক্ত সময় হিসেবে বেছে নেন ইট কারখানার মালিকরা। ইট তৈরিতে পোড়ানো হয় শত শত একর জমির উর্বর অংশ। ইটভাটার মালিকরা কৃষকদের লোভ দেখিয়ে এককালীন অল্প কিছু টাকা দিয়ে চাষাবাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জমির উপরি অংশের মাটি কেটে নিয়ে যায় ইট তৈরির জন্য। অধিকাংশ ইটভাটার মালিক আইন-কানুনের তোয়াক্কা করেন না। কারণ, তারা কীভাবে ইটভাটাগুলো চালাচ্ছেন, সেদিকে সরকারি কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। পরিবেশ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে সারাদেশে মোট ইটভাটার সংখ্যা ৮ হাজার ৩৩টি। এগুলোর মধ্যে ২ হাজার ৫১৩টির পরিবেশগত ছাড়পত্র নেই। বস্তুত দেশের সব ইটভাটার কার্যক্রমই পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে ভবন নির্মাণে ইটের বিকল্প পরিবেশবান্ধব ব্লক ব্যবহার করা যেতে পারে। দেশে এ প্রক্রিয়া শুরুও হয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ে ব্লক তৈরির বেশকিছু কারখানা গড়ে উঠেছে। তবে এ ব্যাপারে সরকারের তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। অথচ ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের সরকারি নির্মাণে ব্লক ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। ব্লকের প্রসার ঘটলে কম খরচে মানসম্মত নির্মাণকাজ করা সম্ভব হবে। মাছের ঘের-ও আবাদ জমি হ্রাসের অন্যতম কারণ। ছোট আকারের মাছের ঘের তৈরিতে প্রয়োজন হয় ১৫ একর জমি, যা ফসলি জমি থাকলে একর প্রতি কমপক্ষে ৭০-৮০ মণ ধান উৎপন্ন সম্ভব। এছাড়া অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, বসতভিটা নির্মাণ, অবকাঠামো উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ‘স্টোন ক্রাসার’ মিল গড়ে উঠছে যত্রতত্র। বর্তমান হারে ভূমি অবক্ষয় চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে কোনো কৃষি জমি থাকবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। ওই একই অনুষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক বলেন, প্রতি বছর বাংলাদেশে ১ শতাংশ হারে কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে কোনো কৃষি জমি থাকবে না। জনসংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে না জমি। সব চাপ পড়ছে কৃষি জমির ওপর। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা সংস্থার সাবেক প্রধান ড. ওয়েইজ কবির বলছেন, আবাদি জমি কমার পেছনে শিল্পায়ন ও নগরায়নের ভূমিকা থাকলেও প্রধান কারণটি অতিরিক্ত জনসংখ্যা। আবাদি জমি ভাগ হয়, বাড়ি ঘর তোলে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জমি কমে, ধানের ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমে। যদি গ্রামীণের দিকে খেয়াল করি, গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে ঘরবাড়ি তৈরির প্রয়োজন পড়ছে। যার প্রভাব পড়ছে ফসলি জমির ওপর। এক বাবার চার সন্তান পৃথক হওয়ার পরক্ষণেই আবাদি জমিতে যার যার বাড়িঘর গড়ে তোলার উদ্যোগ দেখা যায়। অনেকে চাকরির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষি জমির কোনো প্রয়োজনবোধ করছেন না। এর পরও আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ছোবল। বছরে নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে সহস্রাধিক হেক্টর জমি। আবাসন ও নির্মাণকাজে চলে যাচ্ছে কমবেশি আরও তিন হাজার হেক্টর। সরকারের গবেষণা প্রতিষ্ঠান মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের (এসআরডিআই) প্রকাশিত ‘বাংলাদেশের কৃষিজমি বিলুপ্তির প্রবণতা’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০০ সাল পরবর্তী ১২ বছরে দেশে প্রতি বছর ৬৮ হাজার ৭৬০ হেক্টর আবাদি জমি অকৃষি খাতের আগ্রাসনে। শুধু অবকাঠামো নির্মাণ কাজের কারণে প্রতি বছর ৩ হাজার হেক্টর জমি বিলীন হচ্ছে।

কৃষি জমি রক্ষায় করণীয়

১. কৃষি জমি রক্ষায় প্রস্তাবিত আইন ও নীতিমালা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে এবং তা যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে অবশ্যই। তবে সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে সতর্ক ও সচেতন করতে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা নিতে হবে; ২. শিল্প প্রধান অঞ্চলগুলোতে কৃষি জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিসি অফিস থেকে পারমিশন নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ‘ল্যান্ড ব্যাংক’ স্থাপন এবং নির্দিষ্ট শিল্পাঞ্চলের বাইরে কৃষি জমির ওপর যত্রতত্র ছোট-বড় শিল্প-কলকারখানা, বাণিজ্যিক পার্ক, বাগান বাড়ি নির্মাণ বন্ধে আইন প্রণয়ন ও তার সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি জমিতে ইট ভাটা নির্মাণ, বেচাকেনা সম্পূর্ণরুপে বন্ধ ঘোষণা করতে হবে। করপোরেট কৃষি এবং কন্টাক্ট ফার্মিংয়ের নামে কৃষি জমির সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধ করে কৃষির স্থায়িত্বশীল ব্যবহারে মনোযোগী হতে হবে। ফ্যামিলি ফার্মিংকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পারিবারিক চাষাবাদকে আরও উৎসাহী করতে হবে; ৩. সরকারের যে কোনো উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ব্যাপক (রাস্তাঘাট, অবকাঠামো নির্মাণ) পরিমাণ কৃষি জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক যাচাই-বাছাই করতে হবে। কৃষি জমি ব্যবহার করে অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট, দালানকাঠা, বাসভবন নির্মাণ বন্ধ করতে হবে; ৪. যেসব অঞ্চল জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় (দেশের দক্ষিণাঞ্চলে; যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা), সেখানে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং আবাদি জমি উদ্ধার এবং চাষ উপযোগী করতে হবে; ৫. যেসব অঞ্চল এ লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে, সেসব অঞ্চল এ পানির লবণাক্ততা কমিয়ে বোরো চাষের উপযোগী করতে হবে; ৬. কৃষিজমিতে খাদ্যশস্যের বাইরে যে কোনো ধরনের বাণিজ্যিক ও ব্যাপকভিত্তিক ফল চাষ (তামাক, বরই, ফুল, পেয়ারা, স্ট্রবেরি) কমিয়ে আনতে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে; ৭. নদ-নদীতে জেগে ওঠা চরগুলোকে চাষের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৮. কৃষি জমির ক্ষয় রোধে সঠিক ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এ বিষয়ে জনগণকে সতর্ক ও সচেতন করতে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা নিতে হবে; ৯. কৃষি জমির সক্ষমতা ধরে রাখার জন্য কৃষককে এবং সাধারণ জনগণকে সচেতন করতে হবে।

সরকার ‘ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১’ তৈরি করলেও তা আজও কাগজে রয়ে গেছে। আলোর মুখ দেখেনি এখনও। কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার করা যাবে না বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর এমন ঘোষণার পরও কৃষি জমির অপব্যবহার কমেনি।

শিক্ষার্থী, আইন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ